인지의 즐거움389

금성일기, 금성일기, 1747년 『승정원일기』 개수의 필수문헌 활용, 여러 학자들도 인용

김희태

| 『금성일기』 해제 차례(* 이번호 소개) 1358년~1481년 나주목사와 판관, 관인의 행적 기록 1424년 고쳐 기록하고 1489년 다시 개수 후대 나주 방문 관인들의 추가 기록, 1710년 이후 중수 원래 1364년~1489년, 1510년~1708년 기록, 일본에 소재 *1747년 『승정원일기』 개수에 참고한 나주의 『호장일기』 *조선시대 기록이나 자료를 통해서 본 『금성일기』 58인의 나주 목사, 46인의 나주목 판관의 행적 인명, 관직, 지역 등을 종합적으로 연계해 활용되기를 |

1747년 『승정원일기』 개수에 참고한 나주의 『호장일기』

『금성일기』는 화재를 당한 『승정원일기(承政院日記)』의 개수(1747년)에 참고자료로 제출되기도 한다. 이와 관련하여 『일기청등록(日記廳謄錄)』(奎12952)에는 나주의 ‘호장일기’로 기록이 나온다.

이처럼 『금성일기』는 ‘나주호장일기(羅州戸長日記)’로 표기되며, ‘금성호장일기(錦城戸長日記)’, ‘금성목아일기(錦城牧衙日記)’, ‘주사일기(州司日記)’로도 불린다.

『승정원일기』 개수와 관련하여 살펴보자, 『승정원일기』는 임진왜란 이후 인조시대에 보수한 것을 창덕궁 승정원에 보관했었는데 1744년(영조 20) 10월에, 1592년(선조 25)부터 1721년(경종 1)까지 130년간의 일기 1,796권이 화재를 당했다.

이를 개수하기 위해 1746년(영조 22) 5월 16일에 임시 기구인 일기청을 설치했으며, 1747년 11월 11일에 개수일기 548책의 서역(書役)을 완료했다. 이 일기청의 개수과정을 기록한 것이 『일기청등록』이다. 특히 서울과 지방의 관청은 물론 개인의 문집도 아울러 수집하여 부족한 자료를 보완하였음을 알 수 있다.

나주의 호장일기에는 조보(朝報)가 기록되어 있었다는 내용이 있다. 1746년(영조 22) 11월과 12월 나주로 보낸 기록과 12월에 나주목사가 보고한 글의 전문을 인용한다.

“①상고하는 일입니다. 본청이, 인묘조(仁廟朝) 계해년(1623, 인조1) 이후부터 경묘조(景廟朝) 신축년(1721, 경종1) 이전까지의 조보(朝報)로 만일 보관해 두고 있는 곳이 있으면 역로로 전해 보내오도록 연석에서 정탈(定奪)된 뒤에, 각 도에 관문을 보내 통지하였습니다. 그런데 전후로 올려 보내진 것의 수효가 보잘것없을 정도로 적어 매우 근심스럽고 답답해하고 있었는데, 방금 들으니 나주의 호장(戶長) 일기에 조보를 베껴 놓았다고 합니다. 숙묘조 이후의 조보는 서울 내에서 이미 찾아 구했으나 인조, 효종, 현종 3대의 조보는 구한 것이 전혀 없으니, 이 시기의 조보를 혹 베껴 놓았거든 다음 기록에 따라 역말 편으로 급히 실어 보내는 것이 마땅할 일입니다.(병인년 11월 일 나주로 보냄)”(『일기청등록(日記廳謄錄)-개수일기등록(改修日記謄錄)』 )

“②상고하는 일입니다. 이번에 도착한 첩정의 요지는, 본부의 호장(戶長)이 보관해 두고 있는 일기와 조보를 베껴 보낼 생각이라는 내용이었는데, 본청의 서역이 대단히 시급할 뿐만 아니라 각처로부터 한데 모은 일기와 조보 가운데에는 결락된 부분이 많았으므로 본부 호장의 일기와 조보를 올려 보내도록 관문을 보냈던 것은 시급한 까닭에 그랬던 것인바 범범히 베껴 써서 올려 보내겠다고 하니, 많은 양의 일기를 옮겨 베낄 동안을 어떻게 기다릴 수 있겠습니까. 다시 관문을 보내니, 옮겨 베끼는 것은 그만두고 원래 일기를 단단히 봉하여 관인을 찍고, 그 수가 많으면 역로로 밤낮없이 올려 보내어 한시도 지체하지 말 것이되, 위에서 말한 일기는 다 쓴 뒤에 즉시 도로 보낼 것이니, 이를 분명하게 분부하여 매우 급히 거행하는 것이 마땅할 일입니다.(병인년 12월 일 나주로 보냄)”(『일기청등록-개수일기등록』 )

“③이번에 도착한 관문의 요지는, 본주(本州)의 호장 일기(戶長日記)를 만약 옮겨 베낀 다음 올려 보내기를 기다려 수정할 경우, 본청의 서역(書役)이 대단히 시급하니 옮겨 베끼지 말고 해당 일기를 견고하게 봉(封)하여 역로(驛路)로 밤낮없이 올려 보내라는 내용의 관문이라 하였습니다. 전에 본청의 관문으로 인하여, 본주의 호장 일기 한 통을 모두 별책에 옮겨 베껴서 지난달 27일에 올려 보낸바 순영(巡營)에서 그 날짜를 헤아려 보건대 위에서 말한 책이 필시 이미 올라갔을 것이라고 하므로 이러한 사정을 첩보합니다.(병인년 12월 일 전라도 나주 목사가 보냅니다. 첩보하는 일입니다.)”(『일기청등록-개수일기등록』 )

*사료③은 원본에는 ‘羅州了’[사진 참조]인데 국역은 ‘전라도 나주 목사가 보냅니다. 첩보하는 일입니다.’로 되어 있다.(한국고전종합유DB) 내용은 나주목사가 보고하는 내용이다.

첫 번째 사료는, 1746년 11월에 인조조와 경종조의 조보(朝報)를 보관해 놓았으면 올려 보내라고 각 관청에 보내면서 나주의 호장일기가 조보를 베껴 놓았다고 하니 빨리 역말편으로 올려 보내라는 내용이다.

두 번째는 12월에 제출이 지연되고 있고, 베껴 쓰는 것은 시간이 걸리니 원본을 봉하여 관인을 찍고 역로를 통해 밤낮없이 올리라는 관문을 보낸다는 내용이다. 올라온 일기는 다 쓴 뒤에 도로 보낼 것이니 급히 거행하라고 독촉을 한다.

이에 대하여 나주목사가 두 번째 관문이 오기 전인 11월 27일에 본주[나주] 호장일기 한 통을 모두 별책에 옮겨 베껴서 올려 보냈는데, 순영(巡營)에서 그 날짜를 헤아려 보니 이미 올라갔을 것이라고 첩보를 한다. 세 번째 사료이다.

이처럼 나주 ‘호장일기’, 즉 『금성일기』는 국가에서 추진했던 『승정원일기』 개수과정에서 중요 사료로 활용이 된다. 그리고 전체 내용을 등서한 별책이 있었음을 알 수 있다.(오항령 논문 등)

조선시대 기록이나 자료를 통해서 본 『금성일기』

조선후기에 『금성일기』를 인용한 문헌이 보인다. 어쩌면 『승정원일기』 개수과정에서 등서하였던 별본 같은 자료들이 널리 활용되었을 것으로 보인다.

먼저, 홍양호(洪良浩), 1724~1802)의 『목민대방(牧民大方)』에 “색리는 일의 전례를 살펴 등록문서를 상고해 내야 하고, 없을 경우 나이든 아전[老吏]에게 물어 책자로 만들어 오래도록 전하게 해야 한다고 하면서, 「금성호장일기(錦城戶長日記)」를 작성한 법 또한 본받아 행할 만하다.”고 하였다.(『耳溪外集』 권10 『牧民大方』 「吏典之屬」)

『목민대방』은 홍양호가 경흥부사 시절(정조 1, 1777) 지어 평안도관찰사 때 간행(정조 16, 1792)한 것으로, 치양교(治養敎) 삼경(三經)에 근본하여 이호예병형공 육전으로 실행하는 것이 목민의 근본이라는 취지로 조목별로 요점을 제시한 것이다. 이같은 목민서에 사례로 예시될 정도로 『금성일기』는 조선후기까지도 알려져 있었다 하겠다.

이덕무(1741~1793)의 『청장관전서(靑莊館全書)』(제55권 盎葉記2)에 “厸은 곧 인(隣)의 고문(古文)이다. … 《금성일기(錦城日記)》[지은이는 상고를 바란다.]에, 공민조의 나주목사 마천린(馬天厸)과 신우조의 목사 배인우(裵厸祐), 그리고 도순문사 윤유린(尹有厸)과 공정조의 유지별감장군(宥旨別監將軍) 왕린(王厸)과 세종조의 염초경차관(焰焇敬差官) 심구린(沈龜厸)이 보이고”라는 기록이 있다. 이 시기에는 전존되고 있었음을 알 수 있다.

『청장관전서』는 이덕무의 저술을 모두 모아 엮은 전집이며, 《앙엽기》는 일종의 소논문 자료집 성격의 소백과사전이다.

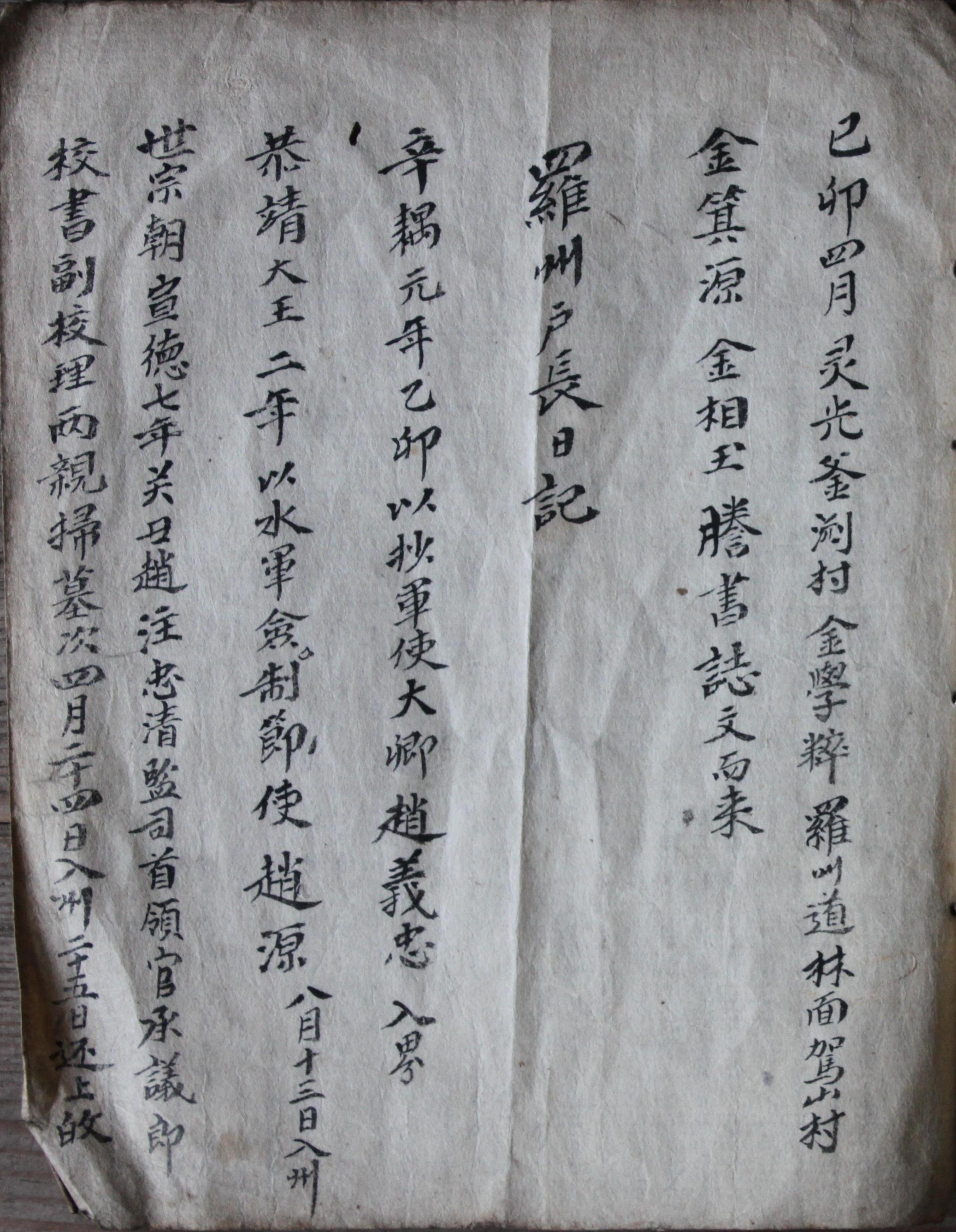

[금성일기의 표기 용례를 이덕무가 청장관전서(앙엽기)에 인용하는 등 조선후기의 학자 관인들이 금성일기를 활용하는 사례가 보인다. 그만큼 당시에 금성일기가 알려지고 활용되었을을 뜻한다. 사진의 첫줄 馬天隣의 隣은 隣의 고자라고 이덕무가 청정관전서에 인용하고 있다.]

『금성일기』의 일부를 등서한 자료도 확인이 된다. 강진 성전면 대월리 개인(조태〇) 소장 『도백선생안·나주호장일기·상산김씨지문』에 조의충(趙義忠), 조원(趙源), 조주(趙注) 3인의 행적이 발췌되어 있다. 이를 『금성일기』와 비교해 보면 다음과 같다.

이를 통하여 민간에서도 『금성일기』를 활용하고 있음을 알 수 있다. 다만, 개인 소장본은 3인인데 『금성일기』에서는 조의충 기록은 없어 2인만 확인되고, 조원은 연대가 다르며 표기 방식도 조금 다르다.

개인 소장본의 필사 대본이 현전하는 『금성일기』인데 시간이 흐르면서 표기가 바뀌었는지, 아니면 서로 다른 별본인지에 대해서는 검토가 필요하다.

조원은 1413년 전라도 관찰사, 조주는 1433년 충청도 도사를 지낸다. 소분(掃墳)은 경사스러운 일이 있을 때 조상의 무덤에 가서 산소를 깨끗이하고 제사지내는 일이다. 조주는 나주에 벽류정(碧流亭)을 짓고 여생을 보냈다.

<표> 『나주호장일기』(개인 소장본)와 『금성일기』 내용 비교

| 연대 | 『나주호장일기』(강진 개인 소장) | 『금성일기』 | ||

| 연기표기 | 내용 | 연기표기 | 내용 | |

| 1375 | 辛禑元年乙卯 | 以抄軍使大卿趙義忠入界 | ||

| 1402 | 恭靖大王二年 | 以水軍僉節節制使 趙源八月十三日 入州 | ||

| 1412 | 壬辰年(太宗大王 十二年) | 都觀察使 趙源 經歷 柳濱 一行 九月二十九日 入州 | ||

| 1414 | 甲午年(太宗大王 十四年) | 新水軍都節制使 趙源 同月十五日 入州 | ||

| 1415 | 乙未年(太宗大王 十五年) | 水軍都節制使 趙源 見貶 上京 | ||

| 1433 | 世宗朝宣德七年癸丑 | 趙注忠淸監司 首領官 承議郎 校書副校理 兩親掃墳墓 次四月二十四日入州二十五日還上歸 | 忠淸道監司 首領官 趙注 兩親 掃墳事 四月日 入州 | |

참고문헌

나주문화원, 『역주 금성일기』-선조들의 대기록-, 2024.

『개수일기등록』 이문질(移文秩)(『일기청등록』, 奎12951)

『나주호장일기』, 강진 개인 소장(국사편찬위원회 전자사료관 인용)

『이계외집(耳溪外集)』(권10 『牧民大方』, 홍양호, 1724~1802)

『청장관전서(靑莊館全書)』(이덕무, 1741~1793)

오항령, 「조선후기 《承政院日記》 改修 연구」, 『태동고전연구』 제22집, 2006.

조계영, 「영조 연간의 <改修日記>와 일기청 운영의 실상」, 『규장각』55, 2019.

https://kht1215.tistory.com/1350 인지의 즐거움386 - 금성일기, 1358년~1481년 나주목사 58인, 판관 46인과 나주 찾은 관인의 행적 기록

https://kht1215.tistory.com/1351 인지의 즐거움387 - 금성일기, 1424년과 1489년 개수, 현전본은 1710년 이후 중수

https://kht1215.tistory.com/1352 인지의 즐거움388 - 금성일기, 1364년~1489년, 1510년~1708년 기록 1923년 소실

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움391 - 우뚝솟은 봉우리 오르니 풍진세상 멀어지려 하네, 강진 합장암[合掌庵址] (0) | 2025.03.06 |

|---|---|

| 인지의 즐거움390 - 담양의 무형유산 집대성, 전통공연예술 5종목, 전통공예기술 9종목 (2) | 2025.03.03 |

| 인지의 즐거움388 - 금성일기, 1364년~1489년, 1510년~1708년 기록 1923년 소실 (0) | 2025.03.03 |

| 인지의 즐거움387 - 금성일기, 1424년과 1489년 개수, 현전본은 1710년 이후 중수 (0) | 2025.03.03 |

| 인지의 즐거움386 - 금성일기, 1358년~1481년 나주목사 58인, 판관 46인과 나주 찾은 관인의 행적 기록 (0) | 2025.03.02 |