인지의 즐거움386

금성일기, 1358년~1481년 나주목사 58인, 판관 46인과 나주 찾은 관인의 행적 기록

김희태

나주문화원(원장 윤여정)에서 『역주 금성일기(譯註 錦城日記)』-선조들의 대기록-(420쪽)을 간행하였는데, 해제(解題) 글을 쓰게 되었다. 여러 부족한 점이 있지만, 이번에도 떨치지 못하고 말았다. 『금성일기』 세부 내용에 대해서는 더 검토가 필요하지만, 해제에 실은 글을 몇 부분으로 나누어 소개한다. 해제 글은 각주가 달린 형식의 글이었는데 이를 풀어서 올린다.

이번에 낸 『역주 금성일기』 는 윤여정원장이 기존 자료를 모았고 김희태와 김종순(전 나주시청 학예연구관), 이수경(지역유산연구원장)이 대교와 역주 증보를 하였다. 김희태가 해제를 집필하였고 이미지 자료도 확인하였다.

| 『금성일기』 해제 차례(* 이번호 소개) *1358년~1481년 나주목사와 판관, 관인의 행적 기록 1424년 고쳐 기록하고 1489년 다시 개수 후대 나주 방문 관인들의 추가 기록, 1710년 이후 중수 원래 1364년~1489년, 1510년~1708년 기록, 일본에 소재 1747년 『승정원일기』 개수에 참고한 나주의 『호장일기』 조선시대 기록이나 자료를 통해서 본 『금성일기』 *58인의 나주 목사, 46인의 나주목 판관의 행적 *인명, 관직, 지역 등을 종합적으로 연계해 활용되기를 |

나주 문화원 간행 <역주 금성일기> -선조들의 대기록-

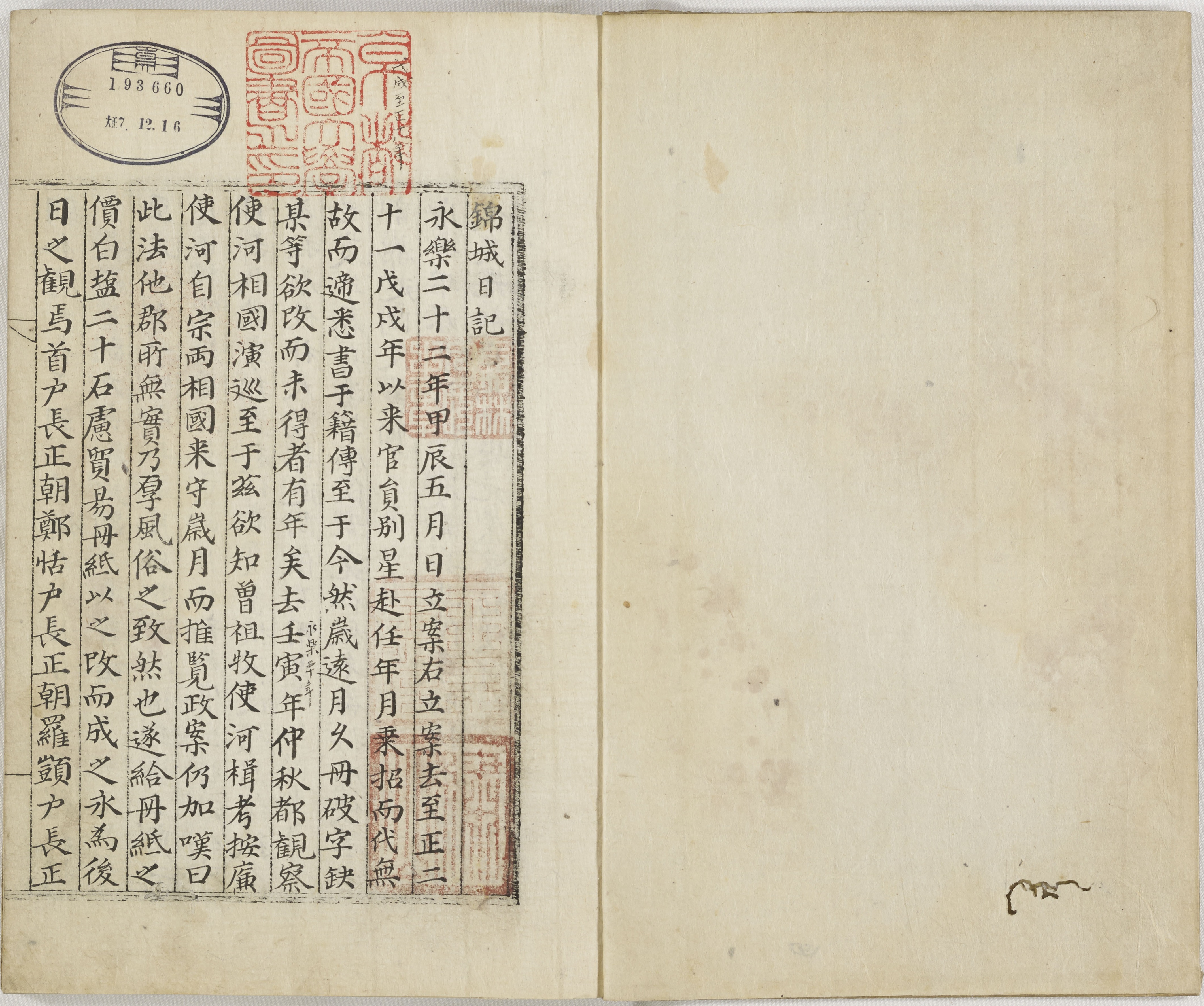

『금성일기(錦城日記)』는 1358년(공민왕 7)~1481년(성종 12) 사이 나주목에 부임했던 목사, 판관 등 각종 관원의 명단과 부임 및 이임 일시를 정리한 선생안이다. 문서에서 정안(政案)이라 표기하고 있다. 그리고 안렴사(按廉使, 관찰사)를 비롯한 각종 사신들이 나주에 왔거나 떠난 일시 등을 시간 순서대로 정리하고 있다.

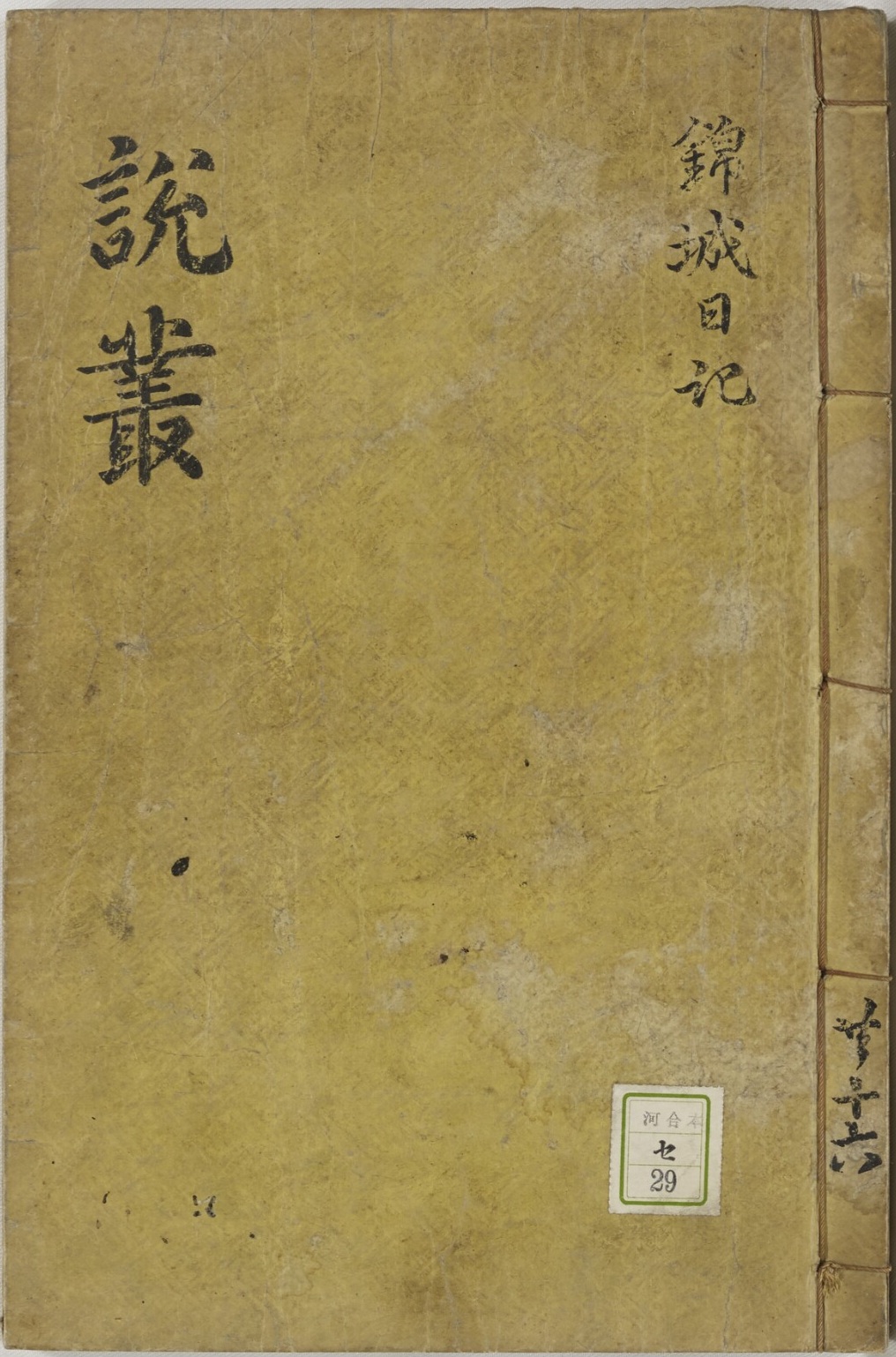

『금성일기』는 후대에 전사한 것이 현재 일본 교토대학[京都大學]도서관 가와이문고[河合文庫]에 소장되어 있다. 『금성일기』는 필사본으로 『설총(說叢)』 제4책에 실려 있다. 『설총(說叢)』은 권이 나눠져 있지 않은[不分卷] 16책이고 본문 들레에 두 개의 선으로 테두리를 쳐 놓은 사주쌍변(四周雙邊)이다. 반곽(半郭)의 크기는 20.1×13.7㎝이며 전체 크기는 29.2×18.7cm이다. 본문은 10행 20자이면 주는 쌍행이다. 본문의 각 행 사이를 구분하기 위해 그은 선이 있는 유계(有界)이다.

『금성일기』는 1969년에 일본의 『朝鮮学報』에 전천효삼(田川孝三, 다가와 고조, 1909~1988))이 소개하고 영인본을 실으면서 알려졌다.

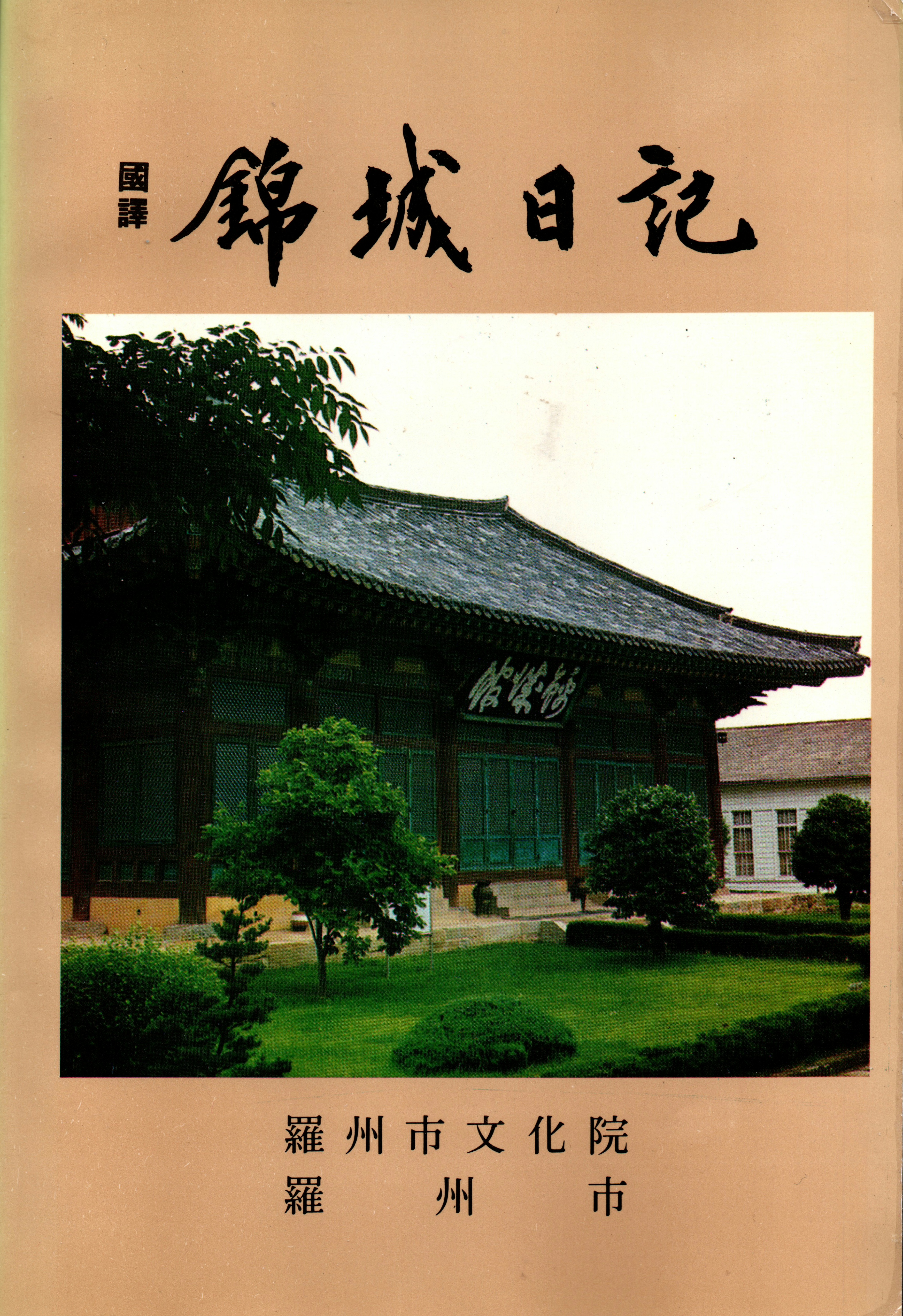

나주문화원에서 1989년에 『국역 금성일기』를 냈는데 원본 자료는 『朝鮮学報』 53집 영인본을 재영인하였다. 본문 국역은 한학자 박경래(朴景來)선생, 일문 해제 번역은 이민관(李民寬) 나주목향토문화연구회장이 했다. 편집과 교정은 김종순이 하였다. 2018년에는 원본의 원색 이미지 자료가 공개되었다. 고려대학교 해외한국학자료센터에서 열람할 수 있다.

『금성일기』에 대한 연구는, 1983년 장동익교수가 당시까지 소개된 4개 선생안(경주, 영천, 안동, 나주)을 통해 14세기 수령제 운영의 실상을 분석하였다. 그리고 1358~1400년 사이의 나주목의 장관(목사)과 판관 명단을 다른 3개 고을의 선생안과 함께 표로 정리하였다. 이수건 교수는 『금성일기』(세종 6년 立案)를 다른 자료와 함께 분석하여 등재된 관원이 고려시대 나주목의 읍사(邑司)를 구성했던 향리들의 성씨였음을 확인하였다.

윤경진교수는 고려후기 선생안 자료를 통해 본 외관제(外官制)의 변화를 살핀 바 있다. 경주, 안동, 나주 등의 자료를 통하여 정리하면서 관원의 명단을 정리하였다, 나주는 목사와 판관을 표로 정리하고 있다. 이어 15세기 고문서 사례를 『금성읍지』의 서두 및 말미에 수록된 2건의 입안(立案)을 대상으로 살폈다.

김은비선생은 고려시대 나주목의 편성과 운영 양상을 다루면서, 나주목 계수관의 기능에 관해서도 고찰하였다. 김경옥교수는 조선전기 나주지방 재지사족의 동향을 다루면서 『금성일기』에 나오는 향리 가문에 대해서 살펴본 바 있다.그리고 『나주시지』 등에도 『금성일기』의 내용을 토대로 설명하고 있다.

『금성일기』는 지금은 국내에는 전하지 않고 일본 교토대[京都大]도서관 가와이문고[河洽文庫]에 소장되어 있는 필사본 『설총(說叢)』 제4책에 실려 있다. 본고에서는 이를 중심으로 『금성일기』의 기록 작성과 중수, 전래, 내용에 대해서 살펴보고자 한다. 그리고 1747년 『승정원일기』 개수에 참고한 나주의 『호장일기』나 조선시대 기록이나 자료를 통해서 본 『금성일기』에 대해서도 알아 보고자 한다.

본고의 대상인 ‘금성일기(錦城日記)’와 동일한 명칭의 ‘금성일기(錦城日記)’가 있다. 조선후기 송애 이지헌(松厓 李志憲, 1840~1898)이 밀양에서 나주를 오가면서 기록한 일기이다. 이에 대해서는 나주문화원에서 펴낸 『영남 밀양 선비의 호남 나주 나들이』(2022)가 자세하다.

한편, 『해서암행일기(海西暗行日記)』 국역본(1976)에 「금성일기(錦城日記)」가 포함된 목록이 제시되어 있는데, 원본 확인 결과 「면성일기(綿城日記)」를 잘못 읽어 표기한 것이었다. 면성(綿城)은 무안(務安)의 읍호이다. 이 「면성일기」는 박만정(1648~1717)이 1688년(숙종 14) 3월 20일 무안현감 부임차 숭례문을 떠날 때부터 다음 해 체직된 뒤 2월 21일 등촌(藤村)에 머무를 때 까지의 행적을 간략히 기록한 일기이다. 무안현감 재임 시의 내용은 나오지 않는다. 다만, 1689년(숙종 15) 1월 17일 면주(綿州, 무안)를 떠나 저녁때 금성(錦城, 나주)에 이르러 금성당제(錦城堂祭) 대축관으로 참여한 기록이 있다.

<박만정 해서암행일기 (朴萬鼎 海西暗行日記)>는 박만정이 1696년(숙종 22) 3월에 황해도 암행어사의 명을 받고 현지를 시찰한 65일간의 사실을 적은 기록이다. 부록 형식으로 「綿城日記」 등 자료가 첨부되어 있다. 1973년에 국가지정문화유산 보물로 지정되었다.

58인의 나주 목사, 46인의 나주목 판관의 행적

『금성일기』는 서문격에 해당하는 입안에 이어 1358년부터 장관(목사), 판관의 직함과 인명, 부임일시 및 이임일시, 이임사유 등이 연도별로 기록되어 있다. 이와 함께 춘하번안렴사(春夏番按廉使), 추동번안렴사, 전운사, 최독사 등이 나주목에 왔던 기록도 함께 있다. 나주를 찾은 관원들에 대해서는 추가로 정리하여 나주목사, 판관과 함께 별도로 소개할 예정이다. 나주를 찾은 관원들에 대해서는 추가로 정리하여 나주목사, 판관과 함께 별도로 소개할 예정이다.

먼저, 나주목사에 대한 기록을 개략으로 살펴 보자. 『금성일기』에 오른 나주목사는 1358년 1월 부임한 하집(河楫)과 1435년 12월 이임한 조환(趙環)에 이르기까지 모두 58명이 기록되어 있다. 김빈길(金贇吉)은 『금성일기』에는 판관으로 올라 있으나 해당 기간에 판관이 있는 것으로 보아 목사로 볼 수 있다. 고려시대는 1392년 7월 이임한 崔子雲(최자운)까지 30명이다. 평균 임기는 약 9.7개월이다.

비교적 장기간 재임 목사는 양유진(梁有珍)이 2년 10개월(1378.04~1381.0 2), 이방직(李邦直)이 2년 9개월(1358.06~1361.03)이다. 재임기간이 짧은 목사는 최자운(崔子雲, 1392.04~1392.07) 목사 3개월, 백진(白瑨, 1374.08~1374.12)과 이거이(李居易, 1388.03~1388.07) 목사 4개월, 문세봉(文世鳳, 1375.02~1375.07)과 우하(禹夏, 1392.09~1392.윤12) 목사 5개월 등이다.

조선 개국이 1392년 8월 13일인데 우하(禹夏)목사는 1392년 9월 부임한다. 왕조 교체기에 별다른 기록은 보이지 않는다. 조선시대 목사는 28명인데 평균 재임기간은 15개월이다. 가장 길게 재임을 목사는 조환(趙環, 1430.12~1435.12)으로 5년간이다. 그리고 2년 5개월~8개월 사이 재임한 목사는 조흡(曹洽, 1409.11~1412.05), 신호(申浩, 1412.11~1415.04), 최관(崔關, 1415.08~1418.03), 이양몽(李養蒙, 1420.12~1423.07) 목사 등이다.

판관은 1358년 2월 이임한 오신렬(吳臣烈)에서 1434년 7월까지 재임한 최자연(崔自淵)에 이르기까지 46명이다. 고려시대는 22명, 조선시대는 24명이다. 이양구(李養具) 판관의 경우 고려 말기인 1392년 1월 부임하였는데 조선 개국 이듬해인 1393년 1월까지 재임하였다. 왕조 교체기에도 판관 직은 그대로 유지되고 있음을 알 수 있다. 판관의 평균 재임기간은 고려시대에는 15개월, 조선시대에는 17개월이다.

인명, 관직, 지역 등을 종합적으로 연계해 활용되기를

『금성일기』는, 일반적으로 선생안이 역임자별로 관련 내용을 정리한 것과 달리 연도 단위로 부임 또는 이임한 관원들을 시간 순서에 따라 정리하였다는 점에서 특징적이다. 그리고 목사와 판관 외에도 관찰사(觀察使)와 수령(守令), 사신(使臣)까지 포함하여 나주와 관련된 다양한 직임들이 정리되었다는 점에서 높은 자료적 가치를 지닌다.

『금성일기』 는 나주목의 선생안이자 정안(政案)이지만, 조선시대에 『승정원일기』 개수 사업에서 기본 사료로 활용될만큼 당대에 이미 그 가치를 평가받고 있었다. 조선초기에 개수된 이래 1710년대에 정서되었고 1746년에는 별책이 작성되어 중앙 관서로 올라간다. 실학 저술이라 할 『청장관전서』 등에도 인용되고 민간에서도 발췌본이 작성되기도 한다. 나주를 방문하는 관원들이 추가 기록을 남기기도 한다. 그러면 언제까지 나주에 원본이 전래되고 있었을까도 알아 볼 일이다.

1897년에 발간한 사찬읍지인 『금성읍지(錦城邑誌)』 범례(凡例)에 “〈선생안(先生案)〉 〈주사 일기(州司日記)〉는 분명하고 자상하게 실려 있다. 이 때문에 옮겨 기재하였다.[先生案, 州司日記, 昭詳. 故玆以移載.]”는 내용이 있다. 이로 보면 1897년쯤 까지도 원본이 나주에 전래하고 있었던 것 같다. 『금성읍지』는 1897년(光武 1)에 목활자로 간행하였다. 이에 대해서는 나주문화원, 『국역 금성읍지』, 2023 참조.

이 원본과 함께 『승정원일기』 개수와 관련하여 1746년에 나주목사가 일기청에 올린 사본, 홍양호(1724~1802)의 『목민대방』과 이덕무(1741~1793)의 『청장관전서』에 참고를 한 『금성일기』 등에 대해서 앞으로 더 찾아 볼 일이다.

한편, 김훈(金勳, 1836~1910)이 초토사 민종열에게 “삼가 듣건대 존야가 기록한 것은 〈금성일기〉에 있다고 합니다. 엎드려 바라건대 한 부를 베껴 써서 보내주시면 남쪽 변두리에서 그럭저럭 살아가나 의지가 있는 자가 그것을 보고 징려(懲勵)할 바를 알며 보고 감동할 바를 알게 해 주시면 천만다행입니다.[伏聞尊爺所識有〈錦城日記〉云. 竊乞謄惠一部, 使天南之粗有人腸肚者, 目之知所以懲勵, 知所以觀感, 千萬千萬.]”라는 서찰을 보낸다.(김훈, 「上招討使閔公【種烈丁酉】」, 『東海集』) 이 글에 나오는 〈금성일기〉가 선생안 『금성일기』인지에 대해서는 더 살펴 볼 필요가 있다.

일본에서 1935년에 소개되었던 『광사(廣史)』와 『휘총(彙總)』 소재 『금성읍지』는 금서룡(今西龍)이 소개한 1911년 이후 관동대지진으로 소실된 1923년 사이에 일본에 있었던 것으로 보인다.

지금 남아있는 일본 교토대 가와이문고[河洽文庫] 소장 『설총(說總)』 소재 『금성일기』 는 안동김씨 김〇신(金○信)이 소장하다가 서적상 백두용(白斗鏞)이 한남서림(翰南書林)을 통해 하합홍민(河合弘民)에게 넘겨졌던 것으로 보인다. 그리고 1918년~1919년 사이에 교토대학도서관에서 금서룡(今西龍)의 주선으로 하합홍민(河合弘民) 유족에게 『설총』을 포함하여 793부 2,160책을 구입하여 가와이문고[河合文庫]를 설치하였다. 앞에서 말한 사본과 일본 소재본들과의 관계도 밝혀야 할 일이다.

앞으로 『금성일기』 에 기록된 인명, 관직, 용어, 지역(지명) 등이 종합적으로 정리, 연구되고 서로 연계되어 활용되기를 기대한다. 『금성일기』 에 나오는 관직과 용어(지명, 이두 등 포함) 사례(일부)를 보면 다음과 같다. 초성의 가나다순이다.

<표3> 『금성일기』 의 관직과 용어 사례

| 시기 | 관직 | 용어(지명, 이두 포함) |

| 고려 | 貢物別監, 軍須察訪別監, 軍須察訪 兼 太祖康獻大王御諱 三道助戰都元帥 三宰都兵馬使, 唐船修理別監, 都觀察使, 都觀察黜陟使, 都巡問使, 馬畜別監, 牧使, 兵馬都節制使 兼 牧使, 兵馬都節制使, 兵馬使, 謝恩使, 司水監丞, 司宰監事, 司宰令, 山城別監, 山城修補別監, 山城修補使, 三道水軍都體察使, 三道漕轉副使, 上元帥, 上元帥 兼 都巡問使, 上將軍, 書狀官, 宣醞使, 首領官, 巡軍萬戶府, 侍中, 押物, 按廉使, 按廉使 兼 追捕萬戶, 按撫田民, 良部直郞, 御馬監督使, 御馬使, 御馬進獻使, 譯語, 廉問計定使, 五道體覆使, 倭人追捕 兼 祿轉監送使, 宥旨使, 宥旨別監, 六道都巡察使, 元帥 兼 都巡問使, 田民別監, 節日使, 點軍使, 濟州按廉使, 詔書使佐, 助戰上元帥, 進奉使, 進獻使, 察訪 兼 兵馬使, 察訪 兼 軍須別監, 察訪 兼 追捕使, 察訪使, 體覆別監, 體覆使, 抄軍使, 催促別監, 秋冬番按廉使, 春夏番按廉使 兼 兵馬使, 春夏番按廉使, 打軍譯語, 判官, 判事, 海道萬戶, 護送別監, 護送使, 回謝使 | 江南, 曲火浦, 公主, 公緘, 敎事, 飢人, 騎船上京, 儺禮, 唐船, 到付, 到任, 到州, 木浦, 陪來, 奉拜, 奉翊, 使佐, 押歸, 良中, 御酒衣, 役只, 倭賊, 延禧宮, 爲有如, 李唐船, 二分, 入歸, 入營, 入州下界, 仍舊, 乙, 乙良, 宣喚, 政盛上京, 宰臣, 遞, 賑興宮, 遞番, 初祭, 通憲, 破費, 彼卒, 行次, 火者, 下界, 下來, 下陸, 會津 |

| 조선 | 監司, 京畿忠淸全羅道都巡訪使, 經歷, 景福宮提擧司提控, 敎書使, 軍器判官, 羅光州道敬差官, 羅州長興道購求遺典官, 大藏經刷官六道都差使員, 都觀察使, 都巡察使判院事, 頭戶長, 牧使, 兵馬都節制使, 兵馬副使, 兵馬使, 兵馬節度使, 兵使, 兵曹參議, 副戶長, 王世子嘉禮色提調, 攝戶長, 成均直講, 水軍都節制使, 水軍兵馬都節制使, 首領官, 水牛押領敬差官, 首戶長, 按廉使, 禮賓少尹, 右道水軍節度使, 宥旨別監, 節制使, 點馬副使, 濟州敬差官, 宗簿正, 左道水軍節度使, 中軍摠制, 知兵馬使, 知益山事, 僉節制使, 忠淸全羅道敬差官, 判官, 海道首領官, 行臺監察, 戶曹正郞監司, 經歷, 敎書使, 軍器判官, 羅光州道敬差官, 都觀察使, 牧使, 兵馬都節制使, 兵馬副使, 兵馬使, 兵馬節度使, 兵使, 兵曹參議, 成均直講, 水軍都節制使, 水軍兵馬都節制使, 首領官, 首戶長, 按廉使, 禮賓少尹, 五道軍籍敬差官, 右道水軍節度使, 右道點馬別監, 宥旨別監, 日守, 災傷田畓看審敬差官, 典廐署錄事, 節制使, 點馬副使, 濟州敬差官, 濟州三邑豆禿也只推刷敬差官, 宗簿正, 左道水軍節度使, 中軍摠制, 知兵馬使, 知益山事, 珍島郡事, 採藥別監, 僉節制使, 秋例初祭傳香別監, 忠淸全羅慶尙道山川壇廟巡審別監, 忠淸全羅慶尙道採訪別監, 忠淸全羅道敬差官, 忠淸全羅道點羊別監, 判官, 海道首領官, 行臺監察, 戶曹正郞, 戶長 | 嘉善, 加資, 各邑軍丁事, 官員, 敎是, 軍丁事, 錦城祠堂, 錦城祭, 南海堂祭所, 南海祭, 內廂, 大堀水營, 大安寺, 大藏經, 道陽串, 對馬島, 道康, 到任, 道弘寺, 豆禿也只, 木浦水營, 白鹽, 別星, 相國, 上京, 相會, 選揀, 石, 少尹, 損分事, 是如, 審檢事, 仰巖龍津祭所, 沿邊城子巡審事, 焰硝煮取事, 榮山浦, 靈巖, 爲等如, 移排處, 移任, 入歸, 入州, 典祀, 正朝, 堤堰事, 族親宴, 州司, 賑恤事, 昌屹院, 處女事, 遞, 遞等, 通善, 通政, 通訓, 下界, 下馬宴, 海珍 |

◘ 『금성일기』 검색 사전(예시)

『금성일기』 활용 방안의 하나로 검색 사전을 들 수 있다. 『금성일기』 에 나오는 관인들의 행적을 정리하고 거기에 고려사, 조선왕조실록, 문집 등 각종 자료의 기록을 보태어 정리하고 일종의 사전식으로 편차하는 것이다. 1358년~1362년 5년 사이 『금성일기』 기록과 관련 자료를 정리하여 인명의 가나다순으로 정리한 자료를 예시해 본다. 지혜가 모아지기를 기대한다.

◎강군보(姜君甫) : 1359. 추동번안렴사. 正郞(열전), 禮文館 大提學, 三重大匡 門下左侍中. 鳳山君에 봉해짐. 본관은 晉州. 시호는 文敬

◎고용현(高用賢) : 1358. 도순문사. 大司成, 開城尹. 1357년 개성윤 때 하정사로 원나라 다녀 옴. 1358년 왜구가 한주와 진성창 침략하자 全羅道鎭邊使로 바닷가 창고 내륙으로 옮길 것을 요청하니 왕이 이에 따름.(고려사39 世家39 恭愍王 7년 4월 29일 정유)

◎권사복(權思復) : 1358. 춘하번안렴사. 자 子仁, 호 愼村, 1368년 판전교시사(判典校寺事)(고려사 선거지 국자감시), 福城君. 愼村集, 愼村家錄.

◎김원각(金元恪) : 1361.04.13. 나주목 판관 부임.1362년까지 나주판관을 지냄.

◎김한구(金漢丘) : 1361.11.16. 점군사 입주. 경상도 찰방(고려사)

◎김횡(金鋐) : 왜인추포 겸 녹전감송사, 1361.02.10. 이임 배타고 상경. 찰방 겸 추포사. 본관은 의성. 1359년 전라도 追捕副使, 1361년 全羅楊廣道防禦使, 1362년 전라도 沿海巡訪 兼 漕轉使, 1364년 전라도 都巡御使로 왜구와 전투.

◎민선(閔宣) : 1362, 춘하번안렴사

◎박대양(朴大陽) : 1358. 추동번안렴사, 1361년 御使(고려사 세가 1361.11.19.), 사의(司議), 흥왕사 변란 피난 일등공신(1363.03.29), 重大匡, 進賢館 大提學. 密川君짐.

◎배극렴(裵克廉) : 1361. 추동번안렴사. 본관 京山, 호는 筆菴, 시호는 貞節. 1377년 경상도 도순문사, 1378년 경상도 원수. 李成桂 휘하로 위화도 회군 단행, 朝鮮 개국공신 1등 책록.

◎배원룡(裵元龍) : 1360. 추동번안렴사. 1385년 鷄林府尹. 廉興邦(廉悌臣의 아들)의 養父로 백성들에게 ‘鐵文魚府尹’이란 별명을 얻음.

◎안극인(安克仁) : 1359. 춘하번안렴사. 원(元)이 기삼만(奇三萬)이 죽은 일로 직성사인(直省舍人) 승가노(僧家奴)를 파견하여 정치관(整治官) 하즙(河楫)을 장형에 처함.(고려사 세가 1347.10.26.). 東京道兵馬使(1363.05.26.) 우상시(右常侍), 땅이 妃가 됨(1363.10.29.) 죽성군(竹城君)으로 지공거(知貢擧)가 되어 진사(進士)를 뽑았는데, 성석연(成石珚) 등 33명에게 급제(及第)를 내려주었음.(고려사 선거 1377.04) 정치도감관으로 석방됨. 竹城君 安克仁卒, 시호 文定(1383.04)

◎안원숭(安元崇) : 1360. 병마사. 본관은 順興. 安珦의 증손. 1365년 密直副使, 楊廣道按廉使를 지냄. 龍淵書院에 배향

◎오신열(吳臣烈) : 1358.02. 나주목판관, 이임 상경.

◎유혜손(柳惠孫) : 1362. 추동번안렴사. 判厚德府事, 密直, 門下侍中.

◎이구수(李龜壽) : 1362. 도순문사. 1362.04 全羅道鎭邊使(『고려사』)

◎이림(李琳) : 判官, 1362. 나주목판관 부임. 공민왕 때에 밀직부사를 지냈고, 우왕 때에 판밀직사사에 승진되었으며, 우왕이 이림의 딸을 맞아들여 謹妃로 책봉하자 鐵城府院君으로 봉하였음.

◎이방(李昉) : 1360. 춘하번안렴사 겸 병마사. 1363년 安邊府使, 1365년 漢城尹을 지냄.

◎이방직(李邦直) : 1358.06.~1361.03.03. 나주목사 재임. 이임 상경. 본관 청주. 자 淸卿. 호 義谷, 1384.10 狼城君 졸.(고려사 열전)

◎이춘부(李春富) : 1361. 도순문사, 벼슬 시중. 본관은 陽城. 1356년 추밀원부사, 1358년 서강병마사, 1360년 동강도병마사, 1361년 전라도도순문사 겸병마사로 왜구 격퇴.僉議評理, 1등공신 책록 .

◎임견미(林堅美) : 1362. 찰방 겸 병마사 부임.

◎임희재(林熙載) : 1362. 찰방 겸 병마사 이임.

◎전록생(田祿生) : 춘하번안렴사, 1361.02.10. 이임 배타고 상경. 본관은 潭陽, 호는 야은(壄隱). 1361년 侍御使, 1364년 감찰대부, 1365년 밀직제학, 계림윤, 1367년 경상도 도순문사. 대사헌. 장흥 鑑湖祠 배향. 저서 야은일고.

◎전철(全哲) : 1358.04.~1361.03.03. 나주목판관 재임. 이임 상경.

◎조천보(趙天寶) : 1362. 나주목사 도임. 楊廣道巡問使로 용성에서 왜구와 전투 중 패사, 왕명 추증.(고려사 1371년 9월 16일 경신)

◎최지장(崔知藏, 1361.11 나주목사 부임, 봉익대부. 1362. 나주목사 이임 상경.

◎하즙(河楫) : 1358.01. 나주목사 이임 상경. 1360. 찰방사. 원(元)이 기삼만(奇三萬)이 죽은 일로 직성사인(直省舍人) 승가노(僧家奴)를 파견하여 정치관(整治官) 하즙(河楫)을 장형에 처함.(고려사 세가 1347.10.26) 찬성사(贊成事) 치사, 진주군(晉州君). 아들 하윤원.(고려사 열전 하윤원)

◎황순(黃順) : 1359. 도순문사. 밀직부사(密直副使)(1349.08.24.) 지밀직사사(知密直司事)(1350.05.22.) 동지밀직사사(同知密直司事)(1352.10.020, 지도첨의(知都僉議)(1354.040.02), 강릉삭방도 도순문사(江陵朔方道 都巡問使)(1356.08.04.) 전라도도순문사로 왜적 4명의 목을 바침(1359.03.20.) 1362년 첨의평리(僉議評理)로 聖節使되어 원나라에 다녀왔음.

참고문헌

나주시문화원·나주시, 『국역 금성일기』, 1989.

나주문화원, 『역주 금성일기』-선조들의 대기록-, 2024.

天理大學朝鮮学会, 「影印 『錦溪日記』」, 『朝鮮学報』53, 1969.10., 63~106쪽.

김경옥, 「조선전기 나주지방 재지세력의 동향과 김해김씨(시중공파)의 위상」, 『호남학』 59, 전남대학교 호남학연구원, 2016, 159~188쪽.

김은비, 「고려시대 나주목의 구성과 기능」, 목포대학교대학원 사학과 석사논문, 2020.

나주문화원, 『국역 금성읍지』, 2023.

박만정 저, 이동환 해설, 이봉래 역, 『海西暗行日記』, 고려출판사, 1976.

윤경진, 「15세기 고문서 二例의 소개와 분석 -「尹原生陳省牒呈」과 「錦城日記立案」 , 『규장각』 29, 서울대학교 규장각 한국학연구원, 2006, 1~22쪽.

이수건, 「고려시대 「邑司」 연구」, 『국사관논총』3, 국사편찬위원회, 1989., 59~102쪽.

장동익, 「고려후기 수령임명 실태-14세기 경주·영천·안동·나주선생안을 중심으로-」, 『경북대학교논문집』36, 1983., 13~43쪽.

田川孝三, 「『錦城日記』について-附 錦城日記年表-」(日文), 『朝鮮学報』53, 天理大學朝鮮学会, 1969.10., 107~156쪽.

*https://kht1215.tistory.com/1351 인지의 즐거움387 - 금성일기, 1424년과 1489년 개수, 현전본은 1710년 이후 중수

*https://kht1215.tistory.com/1352 인지의 즐거움388 - 금성일기, 1364년~1489년, 1510년~1708년 기록 1923년 소실

국역 금성일기, 나주시문화원•나주시, 1989 초판

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움388 - 금성일기, 1364년~1489년, 1510년~1708년 기록 1923년 소실 (0) | 2025.03.03 |

|---|---|

| 인지의 즐거움387 - 금성일기, 1424년과 1489년 개수, 현전본은 1710년 이후 중수 (0) | 2025.03.03 |

| 인지의 즐거움385 - 오남 김한섭과 경회 김영근, 강진 정수사 강회 (0) | 2025.02.14 |

| 인지의 즐거움384 - 천년토록 지나가는 자 본받을지어다. 김억추 신도비와 현무묘 (0) | 2025.02.13 |

| 인지의 즐거움383 - 향촌사회의 문화공동체 공간, 서재와 고택, 장흥 열호재(悅乎齋) (1) | 2025.02.09 |