인지의 즐거움393

면앙정의 회방연에 누가 참여 했을까

-1579년의 회방연과 1798년 광주목 과거시험-

김희태

2014년 여름의 일이다. 평소 하듯 이거 저거 뒤적이다가 수촌 고정봉선생 관련 고문서 정보를 알게 되었다. 1798년 광주에서 치러진 과거시험 관련 문서가 종중 어딘가에 있다는 것. 종중 어르신들게 물어 물어 대촌의 민가 곁 막사에서 100여점의 고문서 뭉치를 확인하였다. 거기에 1798년 <어고 시권>이 있었다.

기본 목록을 작성하고 목포대 고문서조사팀과 광주민속박물관 학예실에 연락하여 조사가 시작되었다. 그때 찍은 문서 사진으로 인문학해설 강좌에서 소개하였는데, 수강하신 분이 본인 집에도 비슷한게 있다는 제보를 하였다.

바로 가서 보니 상산김씨 김재박의 <어고 시권>이고 시제(試題)는 <하여면앙정(荷輿俛仰亭)>이었다. ‘면앙정에서 가마를 매다’ 또는 ‘면앙정선생을 위하여 가마를 매어 드리다’로 해석되는 시. 과거시험 문제가 <하여면앙정>이고 그 시의 제목이 또한 <하여면앙정>. ‘하여면앙정’ 이야기는 여러 곳에 나와 있고, 시는 겸재 기학경의 문집에도 실려 있었지만, 시권 실물은 처음 대한 것이다.

앞에 살핀 고정봉은 시 과목은 응시를 안했던 터라 시권은 부(賦) 과목이었다. 조선시대 고문서로 중요하지만, 아직은 국가유산으로 지정되지 않았기에 미래유산편에 소개한다.

1798년(정조 22) 광주목에서 설행된 도과(道科)는 정조가 호남 선비의 우대책으로 실시하였는데 69명의 호남 선비가 응시하였다. 그 ‘우대’라 함은, 정조가 지은 대학연의, 대학연의보, 주자대전절약을 광주로 내려 보내 호남유생들을 대상으로 교정에 참여하도록 했는데, 이때 참여한 호남선비들에게 광주에서 과거 시험 1차를 치루도록 한 것이다. 도과는 다섯과목 가운데 세과목을 골라 치루는데, 시(詩) 과목의 시제(試題)가 <하여면앙정(荷輿俛仰亭)>이다. 시 과목을 선택한 사람은 23명이다.

<하여면앙정> 시는 지금까지 3편이 확인된다. 먼저 겸재 기학경의 문집에 1편이 실려 있다. 『광주의 한시문1』(1992)과 『국역 겸재집』(박경래 역, 2017)에 있다.

2015년에 광주출신 상산김씨 김재박(金在博)의 어고 시권을 볼 수 있었다. 광주 후손가에 전해져 온다. ‘어고(御考)’라는 제첨이 그대로 있다. 김재박은 본관이 상산(商山)이며 광주 조봉촌 출신이다. 지금의 광주광역시 남구 봉선동 조봉마을이다. 응시할 때의 나이는 49세이다. 시 과목에서 급분 8푼의 점수를 받는다. 김재박의 <하여면앙정> 시는 “넓은 호남에 인재 마을을 여니 성조의 원기 모여드네. 이 고을에 태어난 훌륭한 선비 의기투합하여 자주 만나 시대를 밝히네. … ”라 하였다.

이어 2018년에 광주 효령동 행주기씨 집안에서 소장된 시권을 1편 더 확인했지만 지금은 사진자료만 남아 전한다. 이 행주기씨 집안 시권은 기상리(奇商履)가 작성한 것으로 보인다.

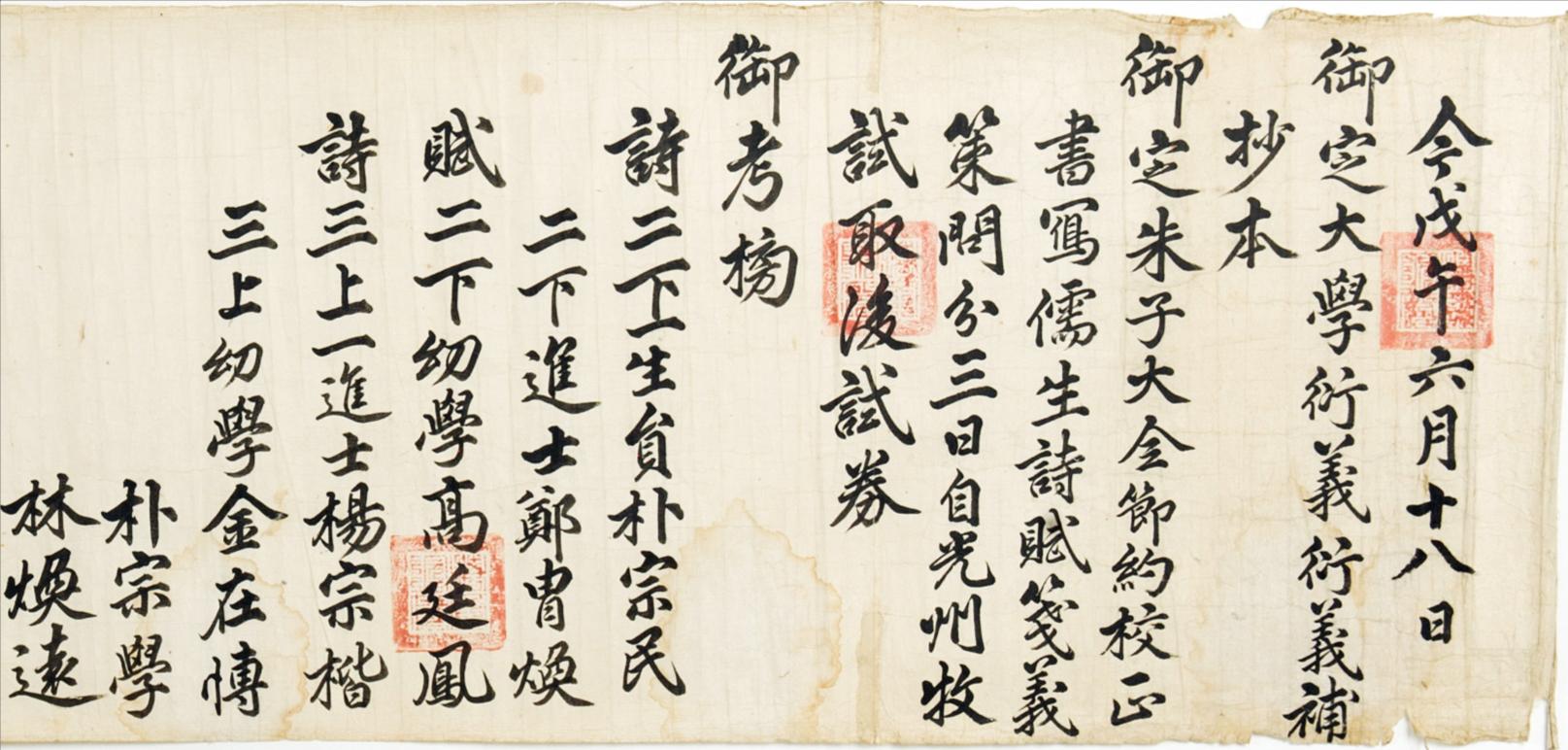

그리고 당시 과거시험의 합격자 명부인 <어고방(御考榜)>이 광주역사민속박물관에 소장되어 있다. 제출과 채점을 정조가 친히 해서 시권과 어고방에는 ‘어고御考’라는 제첨이 함께 있다. 길이가 28.2미터에 이른다.

1798년 시제 <하여면앙정>은 면앙정 송순(1493∼1582)의 회방연(1579년)에서 드러난 호남 선비의 기개를 기리면서 호남선비를 우대하려는 정조의 뜻이 내포되어 있다.

<하여면앙정>의 시해(詩解)를 통하여 송순은 20세에 과거에 급제하였고 문장력은 당세 으뜸이라는 점, 네 분의 임금을 섬기면서 정도를 실행하였고 관직에서도 엄정하게 임했다는 점, 고향 면앙정에서 우주를 두루 살피면서 유상 강학하였다는 점 등 임금을 사랑하는 충성심이나 60년 관직의 공정함 등을 강조하였다. 이와 같은 송순의 생평을 축하고자 문인 제자와 인근 고을의 수령들이 참여하여 감탄하면서 광영의 자리가 되었고 죽여를 매게 되었다는 것이다. 그 내용 가운데 일부이다.

“선생께서 … 급제에 오른 지 60주년이 되는 날을 맞아 면앙정에서 연 잔치는 마치 급제에 오른 당시와 같아서 온 전라도가 떠들썩하였다. 술기운이 절반이나 돌 무렵 당시 수찬 정철이 말하기를 우리 모두가 이 선생님을 위하여 가마[竹輿]를 매는 것이 좋겠다고 하였다. 드디어 헌납 고경명, 교리 기대승, 정언 임제 등이 가마를 붙들고 내려오자 여러 군현 수령들과 사방에서 모여든 하객들이 뒤를 따르니 사람들 모두가 감탄하여 광영으로 여겼다. 이는 실로 예전에는 없었던 훌륭한 행사였다.”

이 글은 『면앙집』 (권5 부록)과 『광주목지』(奎 10800), 그리고 담양 면앙정 현판에는 <어제 호남 교준 유생 응제 시제御製湖南校準儒生應製試題> 제하에 실려 있다. 『담양부읍지』(奎 17423)와 『담양군읍지』(奎 10784)의 인물조 송순항의 글도 거의 같은 내용이다.

이 시해에서 궁금했던 것은 ‘교리 기대승’에 대해서였다. 1579년의 회방연에서 언급되는 기대승(1527~1572)은 이미 1572년에 세상을 떠난 뒤라서 ‘선생을 위해 가마를 매 드리자’는데 함께 할 수 없기 때문이다. 국왕이 친제[御製]한 시해에 오류가 있을까 하는 기우와 혹시라도 후대에 가필되지는 않았을까하는 궁금증이 있어 왔다.

5종의 글을 보면, 『광주목지』(奎 10800)가 시기가 가장 빠르다. 1798년의 광주목 도과의 시제가 올라 있어, 1798년 그해 또는 1799년 편찬된 것으로 보고 있다. 광주목 도과 당대의 기록이라 할 수 있다. 이 『광주목지』에 ‘교리 기대승’이 나오니 후대의 가필이라 여기는 것이 오히려 기우인 셈이다.

규장각의 『광주목지』 해제에 “‘校院’조의 奉安閣에 1798년(정조 22)까지의 내용이 ‘當宁’로 실린 점 등으로 보아 1799년경에 편찬된 것 같다.”고 하였다. 여기서 말한 봉안각은 1798년 광주목 도과의 <어제 시제>와 <어고방(御考榜)>을 광주향교에 봉안각을 만들어 보존했음을 말한다. 그만큼 국왕이 친히 지은 시제로 치룬 광주목 도과는 ‘회방연의 <하영면앙정> 광영’처럼 광주로서는 광영이었던 셈이다. 그것은 호남 선비의 광영이자 호남의 광영이었다.

면앙정 현판은 1824년(순조 24)에 걸었고, 『면앙집』 은 1826년(순조 26)에 편찬된다. 『담양군읍지』는 1899년이다. 이같은 후대의 기록은 앞의 기록을 따랐기 때문에 가필할 여지가 없다. 다만, 『담양부읍지』(奎 17423)는 1789년경 편찬된 것으로 알려져 오는데, 1798년 광주목 도과의 시제가 『담양부읍지』에 기록이 나오니 1789년 편찬설을 오히려 수정해야 할 것 같다.

<하여면앙정> 시의 모태가 된 면앙정의 회방연 참여자에 대한 궁금증과 기우는, 저 김재박의 시권을 찾아 내용을 살펴보면서 해소되었다. 김재박의 시에 형상화 된 다음 구절을 통해서이다.

이순은 동관의 붓으로 난대를 바르고 而順彤筆直蘭臺 이순동필직란대

명언은 옥패 차고 조정에 오르네. 明彦玉珮登大庭 명언옥패등대정

동남의 주인과 객 다 모여 아름답고 賓主盡會東南美 빈주진회동남미

퇴색한 푸른빛 비단도포 화관 모였네. 錦袍華簪頹翠種 금포화잠퇴취종

이순(而順)은 제봉 고경명(1533~1592)의 자이고, 명언(明彦)은 고봉 기대승(1527~1572)의 자이다. 1798년 광주목 과거시험 당시에 응제하여 제출한 시권에 ‘명언-기대승’이 시어로서 나오는 것을 보면, 정조가 친제했다는 〈하여면앙정〉 시해는 그대로 취신하여도 될 것 같다. 기대승은 호남선비의 상징적인 의미를 담아 참여자로 정조가 기록한 것으로 볼 수 있다는 것이다.

이순의 동필과 난대는 문과에 장원급제한 고경명을 일컬으며 그가 편수관 등을 거친 것을 뜻한다 하겠다. 명언의 옥패는 고경명과 같은 해 문과에 급제한 기대승의 관력과 학덕을 형상화 한 것으로 보인다. 빈주는 회방연 주인 송순과 축하자리에 모여든 제자들과 고을 수령과 인근 선비 등 객을 뜻한다. 금포화잠은 호방한 기상과 현달한 고관을 뜻하다. 당나라 이백의 기상을 금포선(錦袍仙)이라 한데서 송순의 회방을 형상화 한 듯 싶다.

1798년 광주목 도과는 69명의 호남 선비가 응시하였는데 53명이 합격을 하였다. 합격 점수에 이르지 못한 16명의 차상(次上) 유생들에게는 사기영선, 주서백선, 오륜행실 등의 서책과 붓과 먹과 종이를 하사하였다.

가장 점수가 높은 고정봉(高廷鳳)과 임흥원(任興源) 두 사람에게는 직부전시의 자격이 주어졌다. 직부전시란 2차 시험을 거르고 3차에 해당하는 임금앞에 나서는 전시(殿試)를 바로 보게 하는 특전이다.

이 고정봉의 문서는 민가 곁 막사에 있다가 필자가 확인하게 된 것이 계기가 되어 학술조사 등 연구를 거쳐 광주역사민속박물관에서 광주 이장동 장흥고씨 고문서(2015), 1798년 광주의 과거시험(2015)을 냈고, “1798년 광주의 과거시험”(2015.10.8.~11.22) 기획전을 하였다. 종중에서는 공유화의 길을 모색하기 위해 박물관에 기증을 하였다.

그리고 김재박(金在博)의 시권이 광주 후손가에 전해져 온다. ‘어고(御考)’라는 제첨이 그대로 있다. 김재박은 본관이 상산(商山)이며 광주 조봉촌[현 광주광역시 남구 봉선동 조봉마을] 출신이다. 응시할 때의 나이는 49세이다. 시 과목에서 급분 8푼의 점수를 받는다. 김재박의 ‘하여면앙정’ 시는 “넓은 호남에 인재 마을을 여니 성조의 원기 모여드네. 이 고을에 태어난 훌륭한 선비 의기투합하여 자주 만나 시대를 밝히네. … ”라 하였다. 잘 보존해 오신 후손분들께 감사드린다.

1798년 광주목 도과 시제 <하여면앙정(荷輿俛仰亭)>은 ‘면앙정에서 가마[죽여]를 매다’, 또는 ‘면앙정선생을 위하여 가마[죽여]를 매어 드리다’로도 뜻이 통한다. 앞의 뜻은 공간(면앙정 정자), 뒤의 풀이는 사람(면앙정 송순)이다.

송순의 기개를 기리면서 생평을 축하하고자 1579년 회방연을 열어 제봉 고경명(1533~1592), 송강 정철(1536∼1593), 백호 임제(1549~1587) 등 문인 제자와 담양, 창평, 광주 등 인근 고을의 수령들, 축하객들이 참여하여 감탄하면서 광영의 자리가 되었고 가마[죽여]를 매게 되었다.

그 뒤로 200년이 지나 정조는 회방연 당시 호남 선비들의 풍류와 기개를 광주목에서 도과(道科)를 치루게 하면서 시 과목 시험 문제로 <하여면앙정>으로 낸다.

다만, 고봉 기대승(1527∼1572)은 별세한 뒤라 회방연은 시기와는 맞지 않지만, 상징적인 의미를 담아 참여자로 기록한 것으로 보인다. 실제 김재박의 시에서 ‘명언은 옥패 차고 조정에 오르네[明彦玉珮登大庭]’라 한 구절이 보인다. ‘명언明彦’은 기대승이 자이다.

더 많은 <하여면앙정> 시가 찾아지기를 기대한다. 그리고 보존 연구와 함께 국가유산의 지정과 공유화의 길이 마련되었으면 한다.

*대동문화147 우리곁의 미래유산, 2025년 3·4월호, 80~82쪽.

* 인지의 즐거움361 - 하여면앙정(荷輿俛仰亭)’ - 면앙정의 현판과 1798년의 어고(御考) 시권(試卷) / https://kht1215.tistory.com/1273

*인지의 즐거움037 - 1798년 광주목 도과, 전라도의 인재명단 어고방 / https://kht1215.tistory.com/113

1798년 광주목 도과 시(詩)과목 시권 - 김재박 "하여면앙정"(개인 소장)

담양 면앙정의 어제 현판 "하여면앙정" 부분

1798년 광주목 도과 어고방(御考榜, 합격자 명부)(부분, 크기 28.2미터)(광주역사민속박물관 소장)

면앙정 회방연 재현도(금봉 박행보 그림, 한국가사문학관 전시)

30년만에 다시 찾은 대동문화 탐방객(2025.04.03)

-대동문화연구회(현 대동문화재단) 창립(1995.05.16) 기념 첫 답사로 1995년 6월 6일 담양 송강정을 거쳐 면앙정, 식영정, 소쇄원, 승주(현 순천) 낙안읍성 등을 답사했다. 2025년, 창립 30주년 추억답사로 예전 여정을 따라 초기회원, 자문위원, 미래세대가 함께 했다. 1995년 답사에서는 <하여면앙정> 어제 현판 중심으로 설명했을 것이지만, 2025년에는 <하여면앙정> 시권을 곁들어 설명했다.

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움395 - 강진의 사찰 문화유산 이야기-24개소의 사찰과 17개소의 절터- (2) | 2025.05.20 |

|---|---|

| 인지의 즐거움394 - 여수군수 오횡묵, 여수를 읊다-〈여수잡영〉 106수를 통해 본 1898년 문화 경관- (5) | 2025.05.16 |

| 인지의 즐거움392 - 삼굴과 석탑의 성산, 국가 봉산이자 국제를 지낸 역사문화명산, 금골산 (0) | 2025.03.11 |

| 인지의 즐거움391 - 우뚝솟은 봉우리 오르니 풍진세상 멀어지려 하네, 강진 합장암[合掌庵址] (0) | 2025.03.06 |

| 인지의 즐거움390 - 담양의 무형유산 집대성, 전통공연예술 5종목, 전통공예기술 9종목 (2) | 2025.03.03 |