인지의 즐거움383

향촌사회의 문화공동체 공간, 서재와 고택, 장흥 열호재(悅乎齋)

김희태

장흥 열호재(悅乎齋)가 2024년 10월 4일 전라남도 민속문화유산으로 지정되었다. 열호재는 19세기 초반 건립 유서가 있고, ‘열호재’ 또는 ‘환앵정’이라는 명명 유래 기록이 있고, 향촌서재로 많은 전적이 보존되어 있고, 병사나 어사를 지낸 관인이나 인근 선비들의 시문이 전하고, 건축적인 특징이 드러나며 복합적인 문화공간이라는 점에서 역사적, 학술적, 건축학적 가치가 있다. 사랑채와 안채를 함께 지정하였다.

문화유산 명칭 ‘열호재’는 계서 백진항(1760~1818)이 중수하면서 서쪽은 ‘열호재(悅乎齋)’, 동쪽은 ‘환앵정(喚鶯亭)’이라 편액을 한 기록이 확인되어 명칭으로 삼기로 하였다. ‘열호재’는 사랑채의 ‘재호(齋號, 堂號)’이면서 안채와 사랑채를 통칭하는 일종의 고유명사가 된 것이다. 고택의 경우 건립인이나 중수인의 자나 호, 당호 등을 문화유산 명칭으로 부여한다는 기준을 따른 것이다. 구례 운조루의 경우, ‘운조루’는 사랑채의 당호이지만, 운조루 일원의 문화유씨 고택을 함께 일컫는 명칭 사례가 있다.

사랑채(열호재, 오천정사) 전경

안채(금곡세거)는 목조 와가로 앞면은 좌우퇴가 있는 5칸, 옆면은 전후퇴가 있는 1칸 규모이고 지붕은 팔작지붕이다. 가구 구조는 7량가이다.

사랑채(열호재)는 앞면 6칸, 옆면 2칸 규모이다. 목조로 와가와 초가가 이어진 형태였는데 지금은 와가이다. 가구 구조는 2고주 5량가이다. 우측 3칸은 사랑채, 좌측 3칸은 행랑채인데 지붕은 우측 사랑채는 우진각 지붕, 행랑채는 팔작지붕으로 구성하였다.

열호재가 소재한 장흥군 용산면 상금곡은 조선시대에 전라도 장흥도호부 남면 상금[上金])에 속했다. 수원백씨 백민준(1568~1623)이 영광김씨와 혼인하면서 연계 세거하게 되었다고 한다. 수원백씨는 백창직(白昌稷)을 중시조로 삼고 있으며, 백창직의 12세손이 정신재공 백장(靜愼齋 白莊, 1342~1418), 18세손이 정해군 백수장(貞海君 白壽長, 1469~1543)이다. 정해군 백수장의 별묘[부조묘]가 전라남도 민속문화유산이다.

조선후기 장흥 남면(현 용산면) 상금 주변도(「장흥부지도」, 1872년, 규장각)

열호재 터자리는 1704년(숙종 30 갑신)에 수원백씨 상금 입향조 백진의 증손 경암 백서욱(警庵 白瑞旭, 1680~1743)이 자리를 잡은 이후 세거하여 12대에 이른다.

백서욱의 아들 금산 백치상(金山 白致相, 1708~1771)에 이어 백서욱의 증손 계서 백진항(溪西 白鎭恒, 1760~1818)이 1810~1818년 사이에 중수하면서 ‘열호재’라 하였고, 향촌 서재로 활용하였다. 열호재의 유래는, 백형기가 기유년에 지은 백진항의 가장(家狀)에 다음과 같이 기록되어있다.

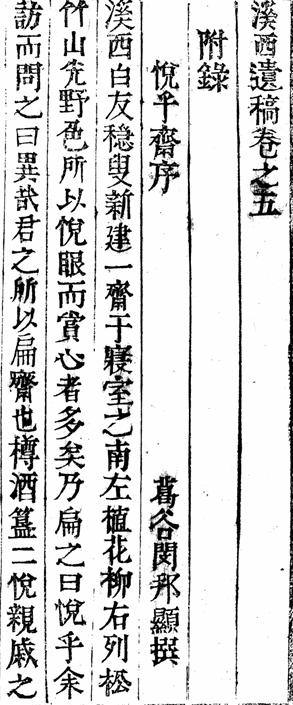

“정침[안채]을 마련했고 나이들어 정침의 남쪽에 집을 짓고 여러 꽃과 나무를 정원에 심었고 서쪽은 편액을 열호재, 동쪽은 편액을 환앵정이라 하였다.[‧‧‧兒時刱造正寢制度極美 晩又起屋於正寢之南 林卉竹柏滿庭 成列景極瀟灑 其西之扁曰悅乎齋 東之扁曰喚鶯亭‧‧‧]”( <계서유고>(권5))

백진항을 이어 백기수(白麒洙, 1781~1803)-백낙종(白樂鍾, 1814~1858)-소계 백욱인(小溪 白旭寅[瑩煥], 1836~1891)-백형태(白亨台, 1861~1896)-호은 백남선(湖隱 白南善, 1883~1961)이 안채를 개축하였다.

이어 오천 백종기(梧川 白鍾琪, 1910~1978)를 거여 오천의 아들 성재 백달순(星齋 白達淳, 1932~2003, 배위 尹鍾善 1930년생)이 사랑채의 관리사 3칸을 개보수하였다. 사랑채에는 오청정사(梧川精舍) 현판이 걸려 있고, 이 재호가 잘 알려져 있다. 현재는 세거지에 자리 잡은 경암 백서욱의 11세손 백기창(白機敞)이 관리·보존하고 있다.

열호재는 향리 후손 자제나 향촌 유생들의 강학처가 되었고, 이러한 연고로 많은 문헌 전적을 소장하고 있다. 그리고 장흥 인근의 선비(進士 沈永之, 進士沈久之, 柳光朝, 丁麟夏, 魏伯珪, 朴有壽, 白昇顯 등)들은 물론 어사(任俊常, 1767~1822)나 부사(李魯新), 병사(趙文彦) 등 관인들이 들러 시문을 남기기도 하였다. 관인과 선비, ‘열호재운’과 ‘환앵정운’을 살펴 본다. ‘열호재’의 의미는 갈곡 민방현(葛谷 閔邦顯)이 지은 <열호재 서문(悅呼齋序)>이라는 글에 잘 나타나 있다. 전문을 끝에 옮긴다.

*<열호재 운(悅乎齋韻)> / 병사 조문언(兵使 趙文彦)

도학의 기운 북두성 남쪽에 부부하고

두어간 초가는 맑은 안개 속에 잠겨네.

숲 깊어 아름다운 뭇 새들 나는데

좋은 벗들 몇이 앉아 고담준론 나누네.

나는 고향 떠난 나그네 심사 한탄하며

그대의 높은 학문에 시서 겸함이 부럽구려.

맑은 가을에 여가 내어 만나자 기약하니

닭 울고 개 짖는 그대 집은 몇 번째인가?

道氣浮浮在斗南(도기부부재두남)

數椽茅屋鎖晴爐(수연모옥쇄청로)

林深好鳥飛千萬(임심호조비천만)

談劇佳朋坐數三(담극가붕좌수삼)

嗟我羈懷家國遠(차아기회가국원)

羨君高學禮詩兼(선군고학례시겸)

淸秋暇日前期在(청추가일전기재)

鷄犬山扉第幾菴(계견산비제기암)

<환앵정 운(喚鸎亭韻)> / 진사 심영지(進士 沈永之)

금곡의 정원과 연못을 꾸미려고

쩡쩡 나무 베는 소리 앞산을 울리네.

지세는 본디 뛰어난 산천이요.

인물이 원래 은둔하던 초야라네.

남쪽 고을 유자 익었다는 소식 듣고

서사의 풍류 여행에 백연도 향기롭네.

어디서 아름다운 꾀꼬리 소리 잠을 깨우나

금주로 서재에서 즐기니 취미도 우아하네.

金谷園池一面粧(금곡원지일면장)

丁丁伐木響前岡(정정벌목향전강)

地維素是山川勝(지유소시산천승)

人物元來草野藏(인물원래초야장)

消息南州丹橘老(소식남주단귤로)

風遊西社白蓮香(풍유서사백련향)

喚醒何處嬌鶯囀(환성하처교앵전)

琴酒書齋雅趣長(금주서재아취장)

고문헌 전적은 모두 193종 409책이며, 이들 전적의 집서(集書)는 백문창(白文昌, 1649~1684) 대에 이르러 본격적인 집서가 이루어지기 시작하여 경제적인 안정을 이룬 계서 백진항(1760~1818) 대에 집서가 완성된 것으로 보인다. 지금은 따로 보관하고 있다. 백진항은 문집(『계서유고』)을 남겨 장흥문화원에서 ‘문림의향 장흥 고전국역총서’로 국역주석본(역주 박경래, 2018)을 낸 바 있다.

이 열호재 소장 고문헌은 근대에 간행된 전적이 일부 있지만, 1800년대 장흥에 살았던 호학자 백진항이 집서한 장서가 주류를 이루고 있고, 판종별로도 금속활자본과 목판본 등 다양한 판종을 소장하고 있어 귀중한 자료이다. 이들 장서에 대해서는 연구자료로 활용되고 있다. 무엇보다도 열호재가 향촌 서재로 운용했음을 보여주는 자료라 하겠다.

장흥 열호재는 19세기 초반 건립 유서가 있고, ‘열호재’ 명명 유래 기록이 있고, 향촌서재로 많은 전적이 보존되어 있고, 부사나 어사·병사를 지낸 관인이나 인근 선비들의 시문이 전하고, 건축적인 특징이 드러나는 등 조선후기 향촌사회의 복합적인 문화공동체 공간이라 하겠다.

*<열호재 서문(悅呼齋序)> / 갈곡 민방현(葛谷 閔邦顯)

친구 계서 온수(穩叟)씨는 침실 남쪽에다 새로 서재 한 채를 짓고 좌측에는 화류(花柳)를 우측에는 송죽(松竹)을 줄지어 심자 산색과 들빛이 눈을 기쁘게하고 마음으로 감상할 자료가 많았다. 그래서 편액을 ‘열호재(悅乎齋)’라 했다.

나는 찾아가 물었다.

“그대가 서재에 편액을 붙인 까닭이 이상하네. 동이 술과 두접시 안주를 두고 정담을 나눈다는 뜻인가? 아니 ‘열(悅)’이란 뜻은 어디에 두고 하는 말인가?”

주인은 답하였다.

“나는 세상 사람들이 명승지를 찾아 산이나 물가에다 정자를 짓고, 사죽(絲竹)을 울리고 많은 기녀들이 노래하는 것을 보았는데 그곳도 화려하다면 화려하다고 할 수 있으나 곧 호귀(豪貴)한 선비가 좋아할 일이네. 후미진 언덕이나 외딴 시골 적당한 곳을 택해 휘파람 불고 양치하고 씻으며 자오(自傲)하는데 뜻을 붙이는 것도 한가롭다면 한가롭다 할 수 있으나 또한 세상을 과감히 잊는 자들의 열(悅)이네. 내가 즐기는 열(悅)은 여기에 뜻이 있지 않네. 경(經)에서 학(學)을 말하지 않았던가. ‘배우고 때로 익히면 또한 즐겁지 아니한가?[學而時習之不亦說乎]’라고 한 것은 대체로 선각자들이 하는 일을 본받아 위기(爲己)의 대도(大道)를 다하고 옛 것을 익혀 새로운 것을 알며[知新溫故] 날로 더욱 새롭고자[日日新]하는 뜻을 때때로 찾는다면 마음에 젖어들어 기쁨이 되는 것이 악기를 두드리거나 수놓은 비단 옷을 입고 고기를 먹는 것 보다 틀림없이 못하지 않을 것이네. 이것이 내가 ‘열호재((悅乎齋)’라 이름을 지은 의미가 여기에 있지 않겠는가?

나는 그의 말을 듣고 감탄하여 말하였다.

“대단하네. 그대의 열(悅)이여! 지금 세상에서 학문에 뜻을 둔 사람이 몇이나 되겠는가? 학에 뜻을 두고도 사람 노릇을 못한 자가 또한 몇사람이던가? 온습(溫習, 이미 배운 것을 다시 익혀 공부함)에 이르러 기필코 덕을 이루겠다고 기약한 사람은 아마 전혀 없을 것이네. 자네는 세상 습속(習俗)을 초월해 독학(篤學)으로 개연히 자기 임무를 삼고 이렇게 서재의 편액을 붙이고 기록해 두었으니 노력하시게. 나는 앞으로 일취월장하여 좌우에서 근원을 만나 손이 저절로 춤추고 발이 저절로 구르는 경지에 이른 것을 보겠네.”

이에 또 썼다.

“환앵(喚鸎)은 벗을 취한다는 뜻이네. 자신을 위해 닦은 학문이 남에게 영향을 미치고 믿고 따르는 사람이 많아지면 곧 ‘환앵’이며 이것이 실지로 열호라는 뜻이네. 나는 그대를 이같이 보는데 그대 생각은 어떠한가? 하고 마침내 그 말을 차례로 기록하여 열호재서문 이라 하였다.”

*도움되는 자료

노기춘, 「장흥 오천정사의 장서고」, 『호남문화연구』 29, 2001.

박경래 역, 『국역 계서유고』, 장흥문화원, 2018.(위 시문은 이 국역본을 인용함)

장흥문화원, 『용산면지』, 1995.

전라남도,『전라남도 문화재위원회 회의자료』, 2024.09.13.

최순권·손대원·김지애, 『칠리안속 상금마을』, 전라남도·국립민속박물관, 2010.

장흥 열호재 전경(2018.02.09. 사진 마동욱 작가)

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움382 - 임진왜란 시기 전공을 세운 위대기 장군의 투구 (0) | 2025.02.09 |

|---|---|

| 인지의 즐거움381 - 1585년 국왕이 발급한 장흥 출신 마하수의병장의 임란 이전 고신(告身) (0) | 2025.02.09 |

| 인지의 즐거움380 - 연못[靜潭]과 고택, 문사들의 교류처, 장흥 무계원(霧溪苑) (0) | 2025.02.09 |

| 인지의 즐거움379 - 원수의 백성이 되기를 거부하노라, 곡성 정재건 순절유적 (0) | 2025.02.09 |

| 인지의 즐거움378 - 충효 실천의 사적지, 양건당 황대중 정려 유적-충효의 양건이여 백세토록 높고도 높으리 / 忠孝兩蹇 百世高仰- (3) | 2024.12.27 |