인지의 즐거움379

원수의 백성이 되기를 거부하노라

-자정수지(自靖遂志) 실천한 애국 현장, 곡성 정재건 순절유적

김희태

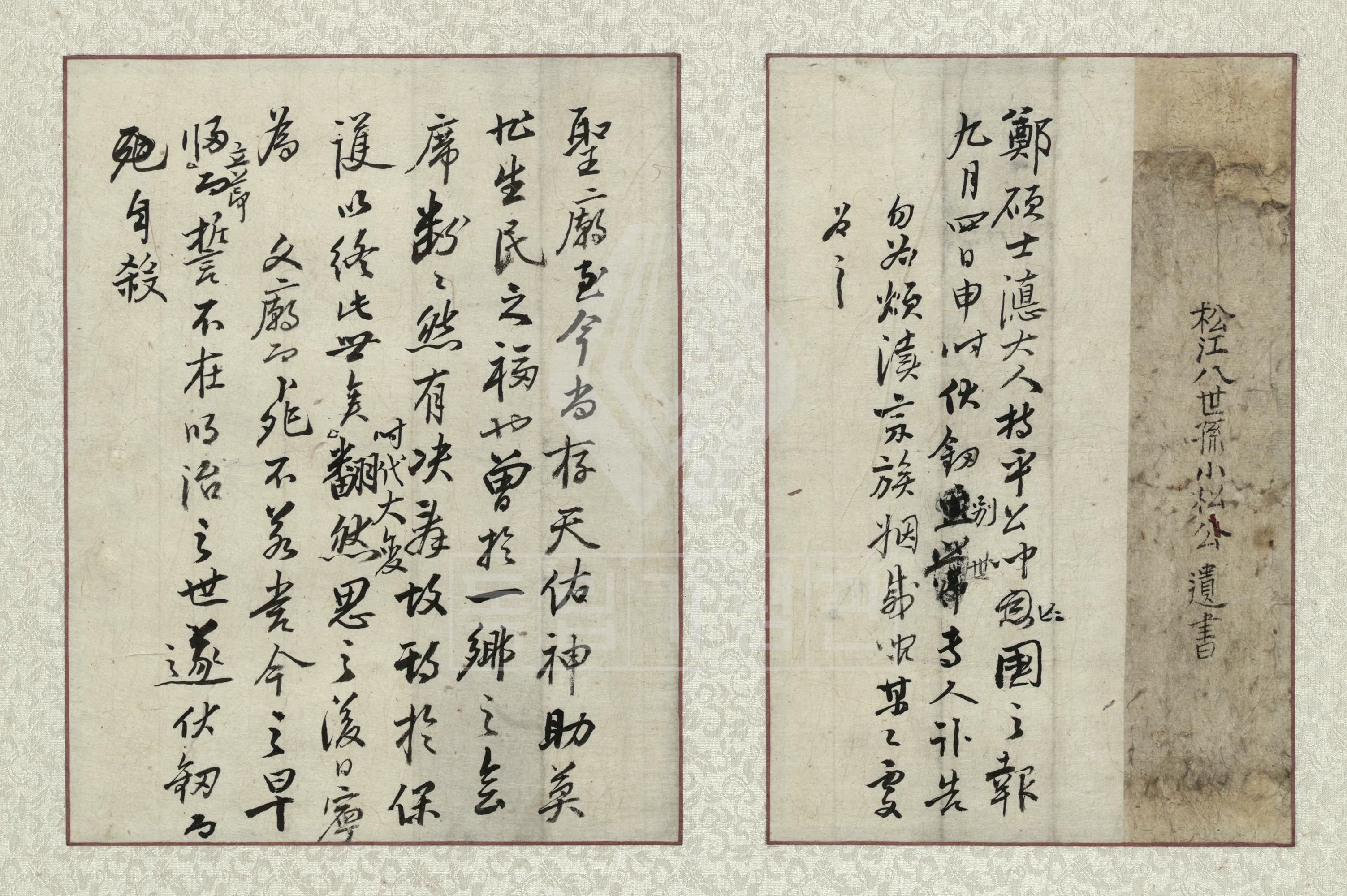

“망국의 신하된 자의 의리란 구차한 삶을 살지 않는 것이다. 내 맹세컨대 ‘명치(明治)’의 세상에서는 살아 있지 않겠다. 따라서 9월 4일 신시에 칼을 베고 죽으리라.(亡國之臣 義不可以苟生 吾誓不在於‘明治’之世 故九月四日甲辰申時 伏劍而死)

1910년 ‘경술 국치’를 당하여 자결 순국하면서 남긴 글이다. 그 주인공은 곡성의 소송 정재건(小松 鄭在健, 1843~1910) 선생, 저 글의 제목은 ‘고결동지(固訣同志)’, 뜻을 같이 하였던 동지들에게 사별의 마음을 굳히고 남긴 글. ‘명치(明治)’는 당시 일본 왕을 말한다.

저 글을 남기고 자결 순국한 그곳이 아직도 온전하게 남아 있다. 지금은 편액이 없지만 그 당시 ‘청송재(聽松齋)’라 불렀음직하다. 경와 엄명섭(敬窩 嚴命涉, 1906~2003)의 시에 청송재 옥잠화를 보고 ‘들으니 정소송도 일찍부터 이를 사랑하여 옥처럼 깨끗한 자태 취하려고 손수 심었다네[聞道小松嘗愛此 取姿玉潔手栽來]’라 읊은데서 알 수 있다.

이 칼로 나라 위해 목숨을 바치려 하니 - 절의검

2010년 8월 12일 독립기념관 기증자료전시관 개관 특별전이 열렸는데, 정재건의 절의검(絶義劍)과 유서(遺書)가 공개되었다. 이 절의검이 자결 순국할 때 사용하셨던 유품이다. 유서 국역문을 옮긴다.

“성묘(聖廟)가 지금까지도 보존되어 있는 것은 천지신명께서 도와주시는 것이니 백성들의 복이 아닐 수 없다. (내가) 일찍이 고을 사람들이 모인 자리에서 진지하게 결의를 다진 말을 하였다. 그러므로 (성묘와 성인의 도를) 보호하여 이 세상을 마치려고 하였었다. 그러나 시대가 크게 바뀌어 번연히 생각해보니, 뒷날 문묘를 위해 죽는 것이 지금 일찍 죽음으로 절의를 세워 맹세코 ‘명치(明治)’의 세상에 살지 않는 것만 못하다. 마침내 칼로 찔러 자결하노라.”

정재건선생 유서(독립기념관 보도자료인용, 2010.08.13)

중간에 “마치려고 하였었다.”고 했는데 1909년 자결할 결심을 말한 것이다. 그런데 마음을 돌려 끝까지 살아서 나라(성묘)와 사도(斯道, 유교)를 지키려 했었다. 그런데 경술국치로 그것이 불가능하게 되자, 일제 강점을 결코 인정할 수 없었기 때문에 자결을 결행하기에 이르렀던 것이다.

이 분들은 왜 목숨을 던졌을까. 대한제국기에 일제 침략에 맞닥뜨린 유학자들이 올바르게 처신할 수 있는 세 가지 방안, ‘처변삼사(處變三事)’가 논의되었다. 의암 유인석(1842~1915)의 글에 나온다. ‘거의소청(擧義掃淸)’, 의병을 일으켜 왜적을 소탕하는 것, ‘거지수구(去之守舊)’, 산간 또는 섬이나 국외로 은둔 망명해 유교의 도를 지키는 것, ‘자정수지(自靖遂志)’, 목숨을 끊어 지조를 지키는 것이다.

나라가 망했으니 선비의 희망이 사라졌구나

‘자정수지’가 ‘자결순국’인데, 일제가 강제로 지배하는 세상을 결코 인정할 수 없다는 굳은 신념의 표출이다. 경술국치는 국권회복에 대한 희망을 완전히 분쇄하였다. 희망이 없는 삶은 지속될 수도 없고 아무 의미도 없다. 이와 같은 수치와 죄의식을 피할 수 있는 유일한 방법은 ‘원수의 백성이 되기를 거부하는 길’ 밖에 없었다. 나라가 온통 일제 치하에 들어간 상황에서 원수의 백성이 되기를 거부할 수 있는 방법은 ‘자진(自盡)’하는 것 뿐이었다.

경술국치 이후 1910년대에 자결순국한 역사인물은 56명이 조사된 바 있다. 1910년 경술년에 35명이다. 이 가운데 전라남도 인물은 다섯분으로 운암 정두흠(장흥, 1832~1910), 소송 정재건(곡성, 1843~1910), 매천 황현(광양/구례, 1855~1910), 규사 송주면(화순, 1856~1910), 송완명(동복?)이다. 정두흠은 손명사(損命詞), 정재건은 ‘고결동지(固訣同志)’, 황현은 ‘절명시(絶命詩)’를 남겼다.

동악산은 사흘 동안 울고, 옥잠화는 도 3년 동안이나 꽃을 피우지 않았다고 전한다

정재건 선생이 순국하자 마을 뒷산인 동악산(動樂山)이 사흘 동안이나 울었고, 정재건의 마당에 심어진 옥잠화도 3년 동안이나 꽃을 피우지 않았다고 전한다. 정재건의 자결 순국 소식이 전해지자 `서울에서는 민영환 열사요 호남에서는 정재건 열사`라고 울부짖으며 상가를 찾는 흰 옷 입은 조문행렬이 10리 밖까지 이어졌다고 한다.

정재건선생은 송강 정철의 8세 손으로 옥과현 입평면 양내(梁內), 지금의 곡성군 입면 약천리(藥川里)에서 태어났다. 자는 계주(啓周), 호는 소송(小松)이며, 본관은 영일(迎日)이다. 1888년 문과에 급제한 뒤 부사과, 성균관 전적을 지내고 1893년 사헌부 지평에 올랐다. 이후 관직을 버리고 은둔하면서 강학을 하였다. 향약을 만들어 시행하는 등 자신이 거주하는 곳을 공자의 도를 실현하는 고을로 만들고자 하였다.

정재건 문과급제시 어사화(독립기념관 자료)

나라 위한 절의정신 현장, 국가유산으로

정재건선생은 경술 국치를 맞아 사랑채에서 절의검(絶義劒)으로 목을 찔러 망국의 한을 품은 채 ‘자정수지(自靖遂志)’의 길을 택한다. 이때 세상 사람들[世人]과 부인 노씨, 세 아들에게 주는 유서를 남겼다. 앞의 유서가 ‘세인’에게 주는 유서이다.

이 유서와 순국할 때 사용한 절의검, 과거시험 급제 때 받은 어사화(御賜花), 관직 임명장인 고신 교지, 관복, 상소문 등 저술, 편지, 만장 등 정재건 관련 유물 227점이 2009년 독립기념관에 기증(기증인 정증원)되었다. 정재건에게는 1963년 대통령 표창이 내려졌고 1991년에는 애국장이 추서되었다.

정재건선생 생가 사랑채는 평생 살면서 강학을 한 곳이며 순절한 역사의 현장이다. 국가보훈처 현충시설로 지정되어 있다.

처음 건립연대는 19세기 초로 알려지고 있다. 건축적으로는 툇마루보다 높으면서도 넓은 마루를 설치하여 개방적이고 융통성있는 공간을 꾸민 평면형식은 민가 사랑채 형식에 있어서 특징적인 가치이다. 앞면 5칸 옆면 2칸의 단층 팔작지붕이며 2고주 5량가의 가구구조이다. 좌측방의 뒤쪽 다락에는 정재건과 부인의 신주가 모셔져 있다. 정재건이 사용하였던 작은 선비상과 평상도 있다.

장소의 역사성과 함께 항일독립운동 사적지, 그리고 건축 측면이나 향촌사회사 유산으로서 가치가 있다.

* 대동문화146, 우리 곁의 미래유산, 곡성 정재건 순절유적, 청송재(聽松齋), 2025년 1·2월호, 56~58쪽.

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움381 - 1585년 국왕이 발급한 장흥 출신 마하수의병장의 임란 이전 고신(告身) (0) | 2025.02.09 |

|---|---|

| 인지의 즐거움380 - 연못[靜潭]과 고택, 문사들의 교류처, 장흥 무계원(霧溪苑) (0) | 2025.02.09 |

| 인지의 즐거움378 - 충효 실천의 사적지, 양건당 황대중 정려 유적-충효의 양건이여 백세토록 높고도 높으리 / 忠孝兩蹇 百世高仰- (4) | 2024.12.27 |

| 인지의 즐거움377 - 작은 뜰 단풍 잎에 비 내리고, 백련사를 찾은 이들이 남긴 시문 (4) | 2024.12.27 |

| 인지의 즐거움375 - 1690년대의 강진 한천동과 영모당-『지암일기』를 통해 본 보물 영모당- (1) | 2024.12.26 |