인지의 즐거움380

연못[靜潭]과 고택, 문사들의 교류처, 장흥 무계원(霧溪苑)

김희태

장흥 무계원(長興 霧溪苑)은 장흥고씨가에서 누대를 거쳐 경영한 경승지로서 고택과 함께 경관적 가치가 높다는 평가를 받아 2021년 12월 2일 전라남도 기념물로 지정되었다.

1850년경 정담 고언주가 연못을 조성하여 정담(靜潭)이라 명명한 기록은 「정담명(靜潭銘)」에서 유래와 연원이 확인된다. 고택은 1852년 중수하고 1899년[己亥] 상량하여 민가 목조건물의 절대연대를 알 수 있고 가구 구조가 튼실하고 치목의 수법이 뛰어나 건축학적으로 가치가 있다.

무계원은 고택과 함께 정담 연못 주위에 배롱나무 군락 및 수목과 연못 내부의 섬에 식재된 나무의 경관, 고택 주변에 늘어선 팽나무와 느티나무의 자태, 대나무숲 등 우리나라 민간 고택에서도 찾아볼 수 없는 뛰어난 경관을 갖추고 있다.

고언주(高彦柱, 1816~1886)는 고택을 중수하고 경원(景苑)을 조영한다. 고언주의 자는 추준(推俊), 자방(子邦), 호는 정담(靜潭)이다. 학문이 깊고 행실이 뛰어나 세상에서 추중하여 통덕랑으로 천거되었다. 6권의 문집이 전한다는 기록이 대동보에 있다. 이 문집을 찾는다면 평화리 장흥고씨 가문의 내력이나 장흥 향촌 사회 동향에 대해서 좀 더 잘 알 수 있을 것이다.

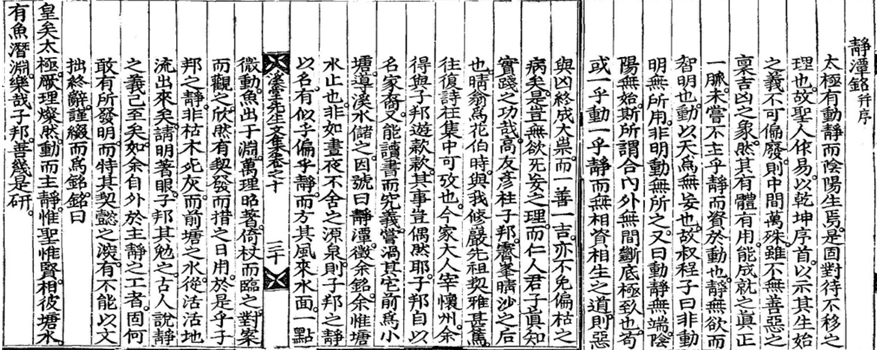

고언주가 조영한 연못인 정담(靜潭)에 대해 태극(太極)에 동정(動靜)이 있고 음양(陰陽)이 생기는 이치를 풀이하여 쓴 글이 있다. 계당 유주목(溪堂 柳疇睦, 1813~1872)이 지은 「정담명(靜潭銘)[幷序]」이다. 유주목은 상주 우천리 출생이다. 자는 숙빈(叔斌), 호는 계당(溪堂), 간곡거사(澗谷居士), 노시산인(老柴散人), 본관은 풍산(豐山)이다. 16권 8책의 『계당선생문집(溪堂先生文集』(한국고전번역원, 한국문집총간 313집)을 1928년에 간행한다.

유주목이 이 글을 짓게 된 것은 부친 유후조(柳厚祚, 1798∼1876)가 1850년(철종 1) 2월부터 1851년 6월까지 장흥도호부사를 재임하고 있었던 것이 실마리이다. 고언주의 현조인 청사(晴沙 高用厚, 1577~1652)가 안동보호부사 재임 때 수암 유진(修巖 柳袗, 1582~1635, 유성룡의 아들)과 수창하는 시가 전한다. 세교가 이어진 것이다. 『계당선생문집』(권10 銘)에 실린「정담명」을 국역하여 옮긴다.(국역 자문 엄찬영)

정담명[서문을 함께 씀](靜潭銘[幷序])

태극(太極)은 동정(動靜)하여 음양(陰陽)이 생겨난다. 이것은 진실로 대질하여 변하지 않는 이치이다. 때문에 성인은《역(易)》을 짓고 건·곤괘로써 순서의 처음을 삼고 그 나고 시작하는 의리가 치우치고 폐할 수 없음을 시사(示唆)하였으니 중간에 일만 가지로 달라져 비록 선악의 품수와 길흉의 상태가 없지 않다. 그러나 거기에는 체와 용이 있으니 성취할 수 있는 진정한 하나의 맥이 일찍이 정에 주장하여 동에 자료하지 않을 수 없다.

정담명(靜潭銘[幷序]), 『계당선생문집(溪堂先生文集)』 권10, 유주목(1813~1872)

정은 하고자 함이 없으나 지혜가 밝다. 동은 하늘로써 무망(無妄)을 삼는다. 때문에 숙정자(叔程子, 정호(程顥)의 아우 정이(程頤))가 말하기를 “밝음에 동하지 않으면 쓰인 바가 없고 동함에 밝지 않으면 가는 바가 없다.”고 하고, 또 말하기를 “동과 정은 단서가 없고 음과 양은 시작이 없다.”라고 하였다. 이것은 내외가 부합하여 간단함이 없는 극치이다. 진실로 혹 한 번 움직이고 한 번 고요함에 서로 돕고 서로 생겨나는 도가 없으면 악과 흉이 마침내 이루어져 크게 나오고 한번 선하고 한번 길함도 편고(偏枯, 반신불수)한 병폐를 면할 수 없을 것이다. 이것이 어찌 하고자함이 없고 무망하는 이치가 되어 어진 사람과 군자가 참으로 알아 실천한 공부이겠는가.

나의 벗 자방(子邦) 고언주(高彦柱)는 제봉[霽峯 高敬命, 1533~1592] 청사[晴沙 高用厚, 1577~1652]의 후예이다. 청사옹이 화백(花伯, 안동도호부사, 1617.5~1618.6 재임)이 되었을 때 우리 수암공[修巖 柳袗, 1582~1635, 유성룡의 아들] 선조와 친분이 아름답고 매우 돈독하여 수창한 시[贈修巖[柳公袗]」, 『晴沙集』]가 문집 속에 있으니 이는 상고할 수 있다. 지금 부친[家大人, 柳厚祚, 1850.2~1851.6 장흥도호부사 재임]이 회주[장흥 고칭]를 다스리고 내가 자방과 다정하게 교유하는 그 일이 어찌 우연이겠는가.

자방은 명가의 후손으로 스스로 생각하였다. 또 글을 읽고 의미를 궁구할 수 있었다. 일찍이 그는 집 앞을 파서 작은 연못을 만들고 계곡의 물을 끌어와 모이게 하였다. 인하여 호를 정담(靜潭)이라고 하고서 나를 불러 명을 짓게 하였다. 나는 연못의 물이 고여 있고 만일 밤낮으로 콸콸 솟는 근원이 있는 샘물이 아니라면 자방(子邦, 高彦柱)이 ‘정(靜)’으로써 이름함이 흡사 ‘정(靜)’에 치우쳤다고 생각하였을 것이다. 그러나 바야흐로 바람이 수면에 와 닿자 한 점 물이 조금 움직여 물고기가 연못에 나와 일만 이치가 밝게 드러났다. 나는 지팡이를 짚고 다가가 책상을 마주하고 관상하니 기쁘게 계발함이 있었다. 이를 두고 이에 날마다 쓰니 자방의 ‘정(靜)’은 마른 나무와 죽은 재가 아니라 전당의 물이 활활 으로부터 흘러 나왔다.

고하건대 자방은 밝게 착안하고 이를 힘썼으니, 옛 사람이 정을 말한 의의가 이미 지극하였다. 만일 내가 스스로 정을 주장하는 공부에 벗어난 사람이라면 진실로 어찌 감히 발명한 것이 있었겠는가. 그와 특별히 교분의 아름다움이 깊으니 못난 글재주로써 끝내 사양할 수 없었다. 삼가 이어서 명을 지었다. 나는 명에서 말한다.

아름답다 태극이여 皇矣太極[황의태극]

그 이치가 찬연하여 厥理燦然[궐리찬연]

움직이나 고요함을 주장함은 動而主靜[동이주정]

성현만이 하는데. 惟聖惟賢[유성유현]

저 연못의 물을 관상하려 相彼塘水[상피당수]

잠긴 연못에 물고기를 두고 有魚潛淵[유어잠연]

즐기는구나 자방은 樂哉子邦[낙재자방]

선을 다 하는구나 이 연못에서. 善幾是硏[선기시연]

고언주는 문집을 남겼다는 기록이 있어 앞으로 소재 확인과 그에 대한 연구가 뒤따라야 할 것이다. 고언주의 저술은 조한룡(曺漢龍)의 행장인 「청간공행장(淸簡公行狀)」이 확인된다. 『창령조씨철야군파 홍·순공 세보(昌寧曺氏鐵冶君派鴻·淳公世譜)』(철야군파 문헌연구회, 2007 병술보, 51~54쪽)에 실려 있는데 끝의 연기(임술)로 보아 1862년임을 알 수 있다.

*2020년 무계원(무계고택) 조사 과정에서 고병선님(1935~2024)은 무계원과 고태의 역사와 함께 선대 행적 관련 일화를 많이 제보해 주었다. 그리고 고병돈님(무계 고영완선생 아들, 광복회 광주유족회 회장), 고재청 님(한말의병대장 녹천고광순의사기념사업회 회장)은 「청간공행장」의 끝에 “高彦柱先生은 長興 平化에서 靜潭이란 연못위에 사셨고 前國會議員高永完先生의 高祖이시다.”라는 내용이 있다는 제보(2020.11.24.)를 해 주셨다. 이에 따라 고언주의 “정담” 조영 사실이 기록된 유주목의 <정담명> 기록을 찾을 수 있었다. 이에 감사드린다.

장흥 부산면 부춘정에 시 1수가 현판으로 걸려 있다. ‘경차부춘정운(敬次富春亭韻)’ 이라는 칠언시이다. (『문림의 향기』1)

삼가 부춘정의 시에 차운하다 敬次富春亭韻

여름이면 부춘정을 몇 번이나 왔던가

오랜 세월 넘어 정정한 모습 볼 수 있네

하룻밤이라도 아름다운 전 모두 이 달 때문이요

회고할 만한 긴 세들은 현판 시 때문이라

누가 세상의 거대한 꿈을 혼란시킬 것인가

이 정자를 찾으며 자연에 심취하누나

이렇게 청풍과 풍류를 말대로 즐길 수 있으니

정자 주인은 하늘, 땅, 사람을 좋아했으리라

幾來結夏富春亭[기래결하부춘정]

觑得亭亭異代形[처득정정이대형]

一夜多今都是月[일야다금도시월]

百年懷古若干墨[백년회고약간묵]

何人大攪乾坤夢[하인대교건곤몽]

此地中尋水石醒[차지중심수석성]

自是淸風風肆好[자시청풍풍사호]

主翁身世樂三靈[주옹신세락삼령]

고언주의 '근차부춘정운' 시판(사진 김기홍원장)

그리고 『화순시총』(강동원편, 1982)에서 ‘근차송석정운(謹次松石亭韻)’ 시 1수가 확인된다. 이 시는 송석정에 현판으로 걸려 있는데 연기가 ‘경신(庚申)’으로 1860년이다.(국역 엄찬영)

송석정운에 차운하다 次松石亭韻

이곳 정자의 편액 보니

소나무 거대한 바위 언덕에서 나왔구나.

땅이 트여 하늘이 얼굴을 열고

산을 돌자 강물이 머리를 안았네.

조용히 들려오는 바람소리에 흩어짐을 깨닫고

풀어져 일어나는 구름에 떠돌아 다님을 아네

이처럼 송석이 적은데도

주인은 임의로 시를 남겼구나.

亭扁於斯得(정편어사득)

松高石出邱(송고석출구)

地圻天開面(지기천개면)

山回水抱頭(산회수포두)

靜聽凮覺散(정청풍각산)

解起雲知浮(해기운지부)

松石稀如此(송석희여차)

主人任勾留(주인임구류)

庚申冬靜潭高彦柱]

송석정은 화순군 이양면 강성리에 있는데 조선시대에는 능주목 송석리에 속했다. 이 무렵 인근 능주까지 나다니면서 활발한 교류를 했음을 알 수 있다.

<표> 정담 고언주의 저술 및 교류 문인의 시문 목록(『장흥문집해제』)

| 저술/교류문인 | 시문제목 | 출전 | 문체 | ||||

| 시 | 행장 | 서찰 | 만시 | 제문 | |||

| 高彦柱(1816~1886) | 敬次富春亭韻 | 문림의 향기1 장흥 부춘정 현판 |

1 | ||||

| 次松石亭韻(경신, 1860) | 和順詩叢 화순 송석정 현판 |

1 | 1 | ||||

| 淸簡公行狀(임술, 1862) | 昌寧曺氏鐵冶君派鴻·淳公世譜 | ||||||

| 李僖錫(1804~1889) | 挽靜潭高公(彦柱) | 南坡先生集 | 1 | ||||

| 李重暹(1817~1884) | 四月十五日與金擎鉉復同高彦柱宿西齋 | 李氏三世稿 餘谷遺稿 | 1 | ||||

| 李中銓(1825~1893) | 靜潭高彦柱 | 愚谷集 권1 | 1 | ||||

| 魏榮馥(1832~1884) | 與高靜潭(彦柱)金止雲(擎鉉)共和 | 茶嵒遺稿 | 1 | ||||

| 金擎鉉(1833~1906) | 次靜潭齋(高彦柱)韻, 與靜潭雙磵共賦, 秋日與靜潭共和, 贈靜潭, 寄靜潭, 賀靜潭回甲韻, 高致俊(彦柱)(一 與二), 祭高靜潭文 | 止雲集권1 | 7 | 1 | |||

| 金우(1833~1910) | 輓高靜潭(彦柱), 答高靜潭 | 鶴南集 | 1 | 1 | |||

| 金漢燮(1838~1894) | 靜潭齋次主翁(高彦柱)韻 | 吾南先生文集 | 1 | ||||

| 宋鎭鳳(1840~1898) | 答高靜潭彦柱 | 思復齋集 권2 | 1 | ||||

장흥권 문인들의 문집을 검색하여 교류한 시문을 일부 확인할 수 있었다. 남파 이희석(南坡 李僖錫, 1804~1889), 여곡 이중섬(餘谷 李重暹, 1817~1884), 우곡 이중전(愚谷 李中銓, 1825~1893), 다암 위영복(茶嵒 魏榮馥, 1832~1884), 지운 김경현(止雲 金擎鉉, 1833~1906), 학남 김우(鶴南 金우, 1833~1910), 오남 김한섭(吾南 金漢燮, 1838~1894), 사복재 송진봉(思復齋 宋鎭鳳, 1840~1898) 등 8인의 시 11수, 만시 2수, 제문 1편, 서찰 2편 등이다. 목록을 제시한다.(<표> 참조)

장흥 무계원(長興 霧溪苑)은 18세기 중엽에 입향한 장흥고씨의 고택과 연못 정담(靜潭), 정원, 숲 일원 등 문화경관 경승지이다.

평화 장흥고씨는 장흥군 장평면으로 입향한 고응수(高應壽, 1664~1715)의 아들 고만거( 高萬擧, 1698~1756)가 평화로 정착했다. 고만거의 5대손 정담 고언주(1816~1886, 무계 고 영완의 고조)가 1850년경 연못을 조성하여 정담(靜潭)이라 하였다. 고언주는 1852년 고택 을 중건한다. 고언주의 손자 고재극(高在克, 1862~1901)은 1899년[己亥] 고택을 상량한다. 종도리 장혀의 겉상량 ‘己亥三月’ 연기를 통해 알 수 있다.

고재극의 손자 무계 고영완(霧溪 高永完, 1914~1991)은 독립유공자이며 사회사업가로 활동하면서 고택과 정원을 실질적으로 경영하면서 고택을 수리하고 정원을 조영하며 연못 을 확장하고 배롱나무 등 수목을 식재한다. 마을 앞에 메타세콰이어를 식재하는 등 마을 경 관을 조성하기도 한다.

무계 고택(霧溪古宅)은 일자형 겹집으로 전형적인 전통가옥이다. 1852년 중수하고 1899 년 상량하여 흔하지 않은 19세기 중후반의 민가 주거이다. 원래는 1960년대 초까지 안채, 사당, 안사랑채, 사랑채 등 9채 일곽을 이루었다고 한다.

명칭은 송백정(松百井), 송백원(松百苑), 송백정원림(松百庭園林), 정담원(靜潭苑), 무계 원(霧溪苑) 등으로 불리거나 논의되어 왔는데 ‘무계원(霧溪苑)’으로 명칭을 삼았다. 그것은 ‘무계고택(霧溪古宅)’이 지정문화재 명칭으로서 일종의 고유명사화 되어 잘 알려진 점, 무 계 고영완(霧溪 高永完)이 연못 확장과 수목 식재 등 경관을 실질적으로 조영하고 경영했던 점, 소유자나 후손들이 무계 고영완의 유지가 이어지기를 바라고 있다는 점 등을 고려하여 “장흥 무계원(長興 霧溪苑)”으로 명칭을 부여한 것이다.

*도움받은 자료

『계당선생문집(溪堂先生文集』(유주목)

『안동부읍지(安東府邑誌)』(1899년)

『장흥군읍지(長興郡邑誌)』(1899년)

『장흥읍지』(경술지, 1910년)

『청사집(晴沙集)』(고용후)

고영석, 「제봉 고경명 선생 가족의 안동 피란 전말」, 『장흥문화』 제41호, 장흥문화원, 2019

김기홍·김대현·김은수·김준옥 역, 『문림의 향기』1, 장흥군, 2016.

장흥문화원, 『장흥문집해제』(김희태), 1997.

전남대학교 인문과학연구소, 『전남권 문집 해제』1·2, 전라남도, 1997.

전라남도, 『전라남도 문화재위원회 회의자료』, 2023.

강동원편, 『화순시총』, 1982.

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움382 - 임진왜란 시기 전공을 세운 위대기 장군의 투구 (0) | 2025.02.09 |

|---|---|

| 인지의 즐거움381 - 1585년 국왕이 발급한 장흥 출신 마하수의병장의 임란 이전 고신(告身) (0) | 2025.02.09 |

| 인지의 즐거움379 - 원수의 백성이 되기를 거부하노라, 곡성 정재건 순절유적 (0) | 2025.02.09 |

| 인지의 즐거움378 - 충효 실천의 사적지, 양건당 황대중 정려 유적-충효의 양건이여 백세토록 높고도 높으리 / 忠孝兩蹇 百世高仰- (3) | 2024.12.27 |

| 인지의 즐거움377 - 작은 뜰 단풍 잎에 비 내리고, 백련사를 찾은 이들이 남긴 시문 (4) | 2024.12.27 |