인지의 즐거움385

오남 김한섭선생과 경회 김영근선생, 강진 정수사 강회

김희태

근대기의 학자 경회 김영근(景晦 金永根, 1865~1934)선생은 강진는 정수사를 여러 번 찾아 든다. 김영근은 정수사에서 머리를 깍은지 60년이 되어가는 찬일(贊一)이란 사람을 만난다. 대구면 계율리 계치마을에서 살 때일 듯 싶다. 계치에서 정수사까지의 거리는 약 10리이다. 경회가 간도에서 돌아와 계치에서 살았던 1915년이나 1916년께 지은 것으로 보인다.

정수사에 들어갔다가[찬일(贊一)이란 사람이 이 절에서 머리를 깎은 지 이제 60년이 가까워진다고 한다.] 入淨水寺[有贊一者 祝髮是寺 至今爲近六十年]

불당과 선방이 절반도 남지 않았는데

두 스님 늙도록 절을 지키고 있네

사방의 산 엄연히 서있으니 모두 진면목이요

물 한 줄기 길게 흐르니 이것이 정원이네

방초는 무심하여 돌길에까지 나 있고

등나무는 힘이 있어 이끼 낀 담장을 감싸네

삼십 년 전의 일을 돌이켜 생각하니

조계로 책을 들고 몇 번이나 갔던가

佛宇禪房半不存[불우선방반부존]

二僧到老守空門[이승도로수공문]

四山儼立皆眞面[사산엄립개진면]

一水長流是正源[일수장류시정원]

芳草無心通石逕[방초무심통석경]

蒼藤有力護苔垣[창등유력호태원]

回思三十年前事[회사삼십년전사]

挾冊漕溪定幾番[협책조계정기번]

정수사는 왕명으로 관왕묘를 수호한 바도 있고, 26동의 전각이 즐비했었지만. 세월이 지나 일제강점기 초기에는 불당과 선방이 절반도 남지 않았고 노스님만 지키고 있는 경관이다. 그래도 사방의 산은 엄연하고 물을 길게 흐른다. 황량한 절집이지만 돌길에도 방초는 나 있고 등나무는 담장을 감싼다.

조계(漕溪)는 정수사에 딸린 암자로 보인다. 『정수사 여지승람』에 〈조계암 창건기(漕溪庵創建記)〉와 황상(黃裳)의 〈조계암(漕溪庵)〉, 박후식(朴厚植), 천기(天機), 석정(石汀), 리우(離隅), 통연(洞然), 상수(上手), 성연(聖淵) 등의 〈조계음(漕溪吟)〉 등이 실려 있어서이다.

‘돌이켜 삼십 년 전의 일[三十年前事]’을 생각하면서 스승을 기리고 벗들을 회상한다. 삼십년전의 일은 오남 김한섭(吾南 金漢燮, 1838~1894) 선생을 모시고 정수사에서 강회를 할 때를 말한다. 1886년(고종 23) 3월 14일, 김영근은 김한문 등 9명과 함께 강회에 참여한다. 김영근은 「경재잠(敬齋箴)」을 강했다.

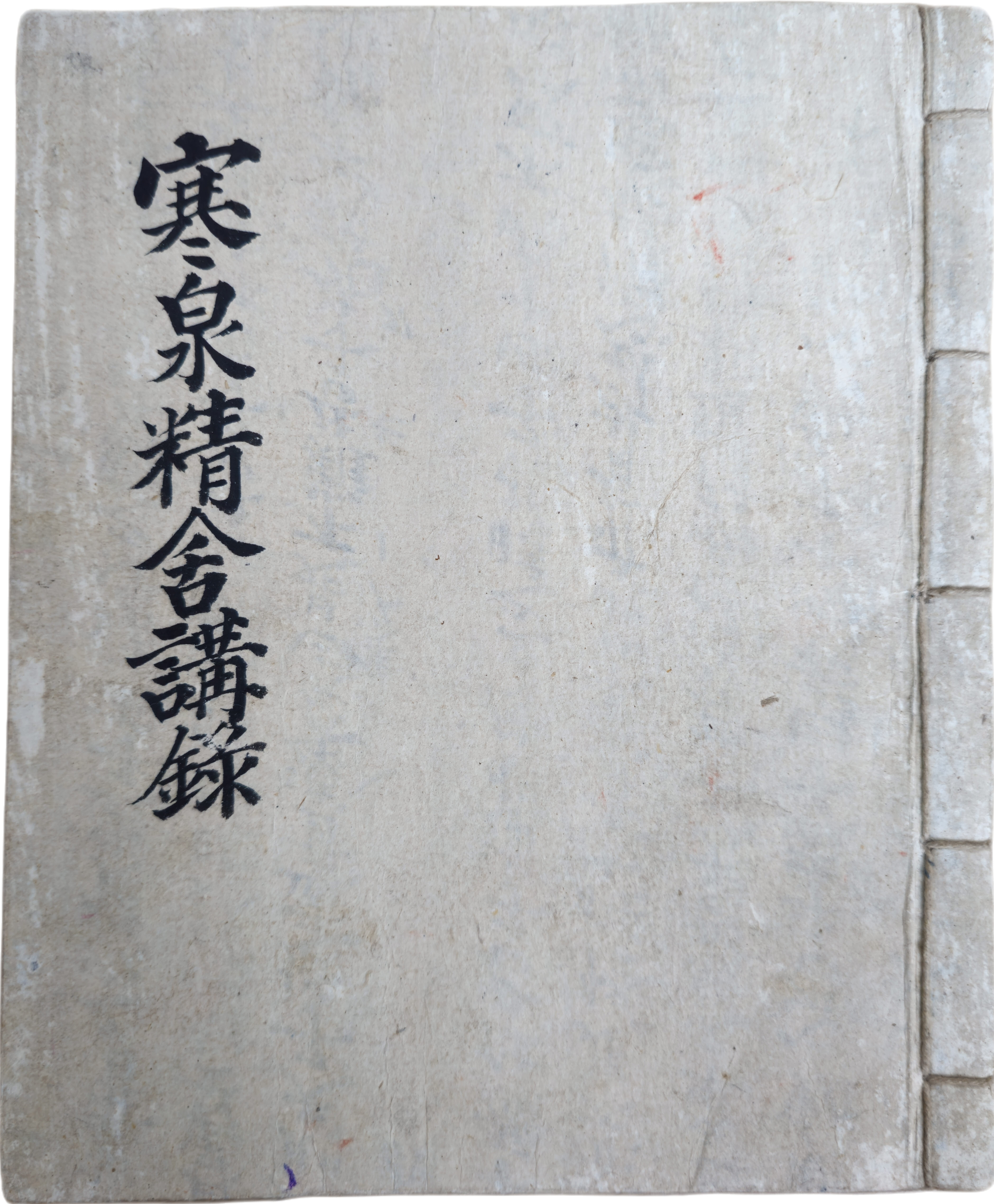

오남 김한섭의 정수사 강회 내용은 『한천정사강록(寒泉精舍講錄)』에 나온다. 정수사 강회에는 임용채(林龍采, 1853생, 34세), 김한문(金漢文, 1864생, 23세), 김영근(金永根, 1865생, 22세), 박용환(朴龍煥, 1868생, 19세), 김창언(金昌彦, 1869생, 18세), 김한성(金漢成, 1873생, 14세), 이춘조(李春祚, 1874생, 13세), 김한석(金漢奭, 1875생, 12세), 박대귀(朴大貴, 1876생, 11세) 등 9명이 참여한다. 임용채가 서른네살로 제일 맏이이고, 막내는 열한살의 박대귀이다.

김한문(金漢文, 1864~1910)의 자는 무경(武卿), 호는 지경(持敬), 의암(毅菴), 건암(巾嵒), 본관은 영광이다. 오남 김한섭과 중암 김평묵 문하에서 수학하였다. 문집으로 『지경재유고(持敬齋遺稿)』가 있다.

『한천정사강록』에는 참여한 문하생 별로 자, 생년, 본관, 가족관계, 거주지, 강회록을 기록하고 있다. 18세 이하는 자 항목에 동몽(童蒙)이라 표기하였다. 가족관계에서 영감하는 부모 별세, 구경하는 부모 생존, 자시하 모친 생존, 중경하는 조부모 생존, 중시하는 조모 생존을 뜻한다.

거주지는 강진 7명, 장흥 2명이다. 가야촌은 강진군 칠량면 명주리의 명동(明洞)의 별칭인 듯하다. 경회당의 부친 「선고심어당부군행장」에 ‘가야촌 전사(伽倻村田舍)에서 작고하였다’는 내용이 있다. 오산은 강진군 성전면(당시 고읍면) 명산리(明山里)의 오산(鰲山)마을이다. 장흥 건산은 장흥군 장흥읍(당시 府東面) 건산리(巾山里), 장흥 오류동은 보성군 웅치면(당시 장흥부 웅치면) 유산리(柳山里) 오류(五柳)마을이다.

오남 김한섭의 정수사 강회록(한천정사강록)

| 연번 | 성명 | 자 | 생년 | 본관 | 거주 | 강회록 | |

| 1 | 임용채 | 林龍采 | 河瑞 | 癸丑(1853) 34 | 永感下 善山人 | 冠洞 | 大學傳三章 |

| 2 | 김한문 | 金漢文 | 武卿 | 甲子(1864) 23 | 慈侍下 靈光人 | 長興 巾山 | 敬齋箴 |

| 3 | 김영근 | 金永根 | 乃晦 | 乙丑(1865) 22 | 具慶下 金海人 | 伽倻村 | 敬齋箴 |

| 4 | 박용환 | 朴龍煥 | 子見 | 戊辰(1868) 19 | 重慶下 咸陽人 | 鰲山 | 大學傳六章 |

| 5 | 김창언 | 金昌彦 | 童蒙 | 己巳(1869) 18 | 重侍下 光山人 | 長興 五柳洞 | 論語克己復禮章 |

| 6 | 김한성 | 金漢成 | 童蒙 | 癸酉(1873) 14 | 重慶下 金海人 | 明洞 | 小學四勿章 |

| 7 | 이춘조 | 李春祚 | 童蒙 | 甲戌(1874) 13 | 具慶下 仁川人 | 伽倻村 | 小學馬援章 |

| 8 | 김한석 | 金漢奭 | 童蒙 | 乙亥(1875) 12 | 重慶下 金海人 | 峨山里 | 小學四勿箴 |

| 9 | 박대귀 | 朴大貴 | 童蒙 | 丙子(1876) 11 | 重侍下 密陽人 | 明洞 | 童子習禮賓篇 |

『한천정사강록』은 김한섭이 한천정사와 봉양정사 등지에서 행한 강학 기록이다. 1886년(고종 23) 3월 정수사 강회를 시작으로 1894년(고종 31) 3월 봉양정사 강회까지 17회 강회를 기록한 것이다. 참여 문생은 150명이다. 강진이 79명이고 장흥 32명, 영암 22명, 해남 10명, 나주(지도) 1명, 보성 1명, 불명 5명 등이다. 김영근의 강회 참여는 1886년 3월~1893년 9월 15일 사이 6회가 확인된다. 정수사와 한천정사가 1회이고 봉양정사 4회이다.

오남의 정수사 강회는 첫 번째 강회로서 의미가 크다. 처음에 ‘영력 이백사십년 병술 삼월 정미 소망 강진 정수사 강록(永曆二百四十年丙戌三月丁未小望康津淨水寺講錄)’이라 쓰고 두 줄로 세주를 적었다. ‘정수사는 천태산중에 있다. 이날 여러 사우(士友)가 강회에 참석하지 않았다. 모인 사람은 단 9명이다. 밤이 되어 강설 자리를 열고 간략하게 강설하였다. 다음과 같이 기록한다..[是日諸士友不及盡會會者止九人逮夜設講畧有講說錄于下方]’는 내용이다.

참여 문인들에 대한 분석과 강회의 내용, 강설에 대한 정리를 한다면, 강진-장흥 지역의 조선 말기 인문 연계망과 함께 향촌사회 지성사를 알 수 있을 것이다.

김영근은 저 시를 “조계로 책을 들고 몇 번이나 갔던가[挾冊漕溪定幾番]”로 맺는다. 그렇게 몇 번이나 가면서 경관 명승을 둘러 보고 강학도 했던 곳, 정수사. 누군들 가면 시내길 따라 흰구름 속 선방에 의탁하고 옛 발자취 따라 독서를 하리라.

정수사로 놀러가는 제생을 전송하며 送諸生遊淨水寺

한 줄기 시내길 따라 돌다리를 건너

흰 구름 그림자 속 선방에 의탁하리

젊어서 독서하여 무슨 일을 이루었나

그대들은 응당 옛날 발자취를 알리라

一路沿溪渡石矼[일로연계도석강]

白雲影裏依禪窓[백운영리의선창]

小少讀書成底事[소소독서성저사]

件子應知舊日跫[건자응지구일공]

참고문헌

증보역주 경회집(안동교‧장안영‧조일형‧서한석 역주, 일상출판, 2023)

천태산정수사(대한불교조계종 정수사, 2021)

정수사기(양광식편역, 강진문헌연구회, 1993)

오남 김한섭선생의 <한천정사강록>의 정수사 강회 기록(1886년 3월 14일)

-정수사 강회는 박용채, 김한문, 김영근 등 9명이 참여한다. 이후 1894년 3월까지 한천정사(성전 대월마을 대명동), 봉양정사(신전[당시 백도면] 수양리) 등지에서 17회의 강회를 하는데 모두 150명의 학인들이 기록되어 있다. 오래전 복사해둔 자료를 활용했었는데, 최근 원본을 확인하였다. 자세한 정리를 한다면 강진, 장흥 지역의 조선 말기 인문 연계망과 향촌사회 지성사를 알 수 있을 것이다.

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움387 - 금성일기, 1424년과 1489년 개수, 현전본은 1710년 이후 중수 (0) | 2025.03.03 |

|---|---|

| 인지의 즐거움386 - 금성일기, 1358년~1481년 나주목사 58인, 판관 46인과 나주 찾은 관인의 행적 기록 (0) | 2025.03.02 |

| 인지의 즐거움384 - 천년토록 지나가는 자 본받을지어다. 김억추 신도비와 현무묘 (1) | 2025.02.13 |

| 인지의 즐거움383 - 향촌사회의 문화공동체 공간, 서재와 고택, 장흥 열호재(悅乎齋) (1) | 2025.02.09 |

| 인지의 즐거움382 - 임진왜란 시기 전공을 세운 위대기 장군의 투구 (0) | 2025.02.09 |