인지의 즐거움213

1877년 밀양 선비의 호남 나들이, 2015년 그 길을 따라가다

-송애 이지헌(1840~1898)의 금성일기와 금성기행-

김희태

2015년 6월 18일, 퇴약볕이 한창이다. 두 나그네가 길을 나선다. 나주를 출발한 한 학인은 이거 저거 잔뜩 들고 와 광주에서 또 다른 사내와 만나 진주로 향한다. 고속버스편이다. 어쩌면 승용차로 이동하는 것이 가고 싶은 곳은 갈 수 도 있을 터이지만, 장거리라 대중교통편이다. 몇 번의 약속을 반복한 끝에 이루어진 여행길이다. 그 길은 139년전 한 선비가 남긴 글을 통해 따라가 보는 것. 경관도 느끼고 심사도 헤아려 보고.

1877년 고종 14년 10월 5일, 밀양을 출발한 한 선비가 10월 15일에 나주 초동에 다달아 선산에 성묘하고 선조들의 제사를 모시고 종인들을 방문한다. 엿새만인 10월 20일 다시 길을 나서 밀양으로 향한다. 10월 30일 자택으로 돌아가기까지 26일간의 여정이다. 그런데 오가는 길에 보고 듣고 접한 일상을 일기로 남겼다. 중간 중간에 시도 지어 12제 13수의 시가 문집에 있다.

2015년 길을 나선 것은 1877년의 영호남 나들이 길을 따라가 보면서 풍광과 심회를 느껴 보자 한 것. 두 학인은 윤여정과 김희태. 천지 분간 않고 쏘다니길 일상으로 여긴 이들이다. 윤여정의 공직 마무리 무렵이라, 그 축하의 뜻을 담아 새로운 길을 가보자 한 것. 이미 「조선 선비의 영호남 나들이길 땅이름 고찰」-이지헌(1840~1898)의 <금성일기>(1877.10.5~10.30)-(윤여정,『향토문화』 35, 2013)을 발표한 바 있다. 주로 오간 곳의 지명 고증과 위치, 풀이였다.

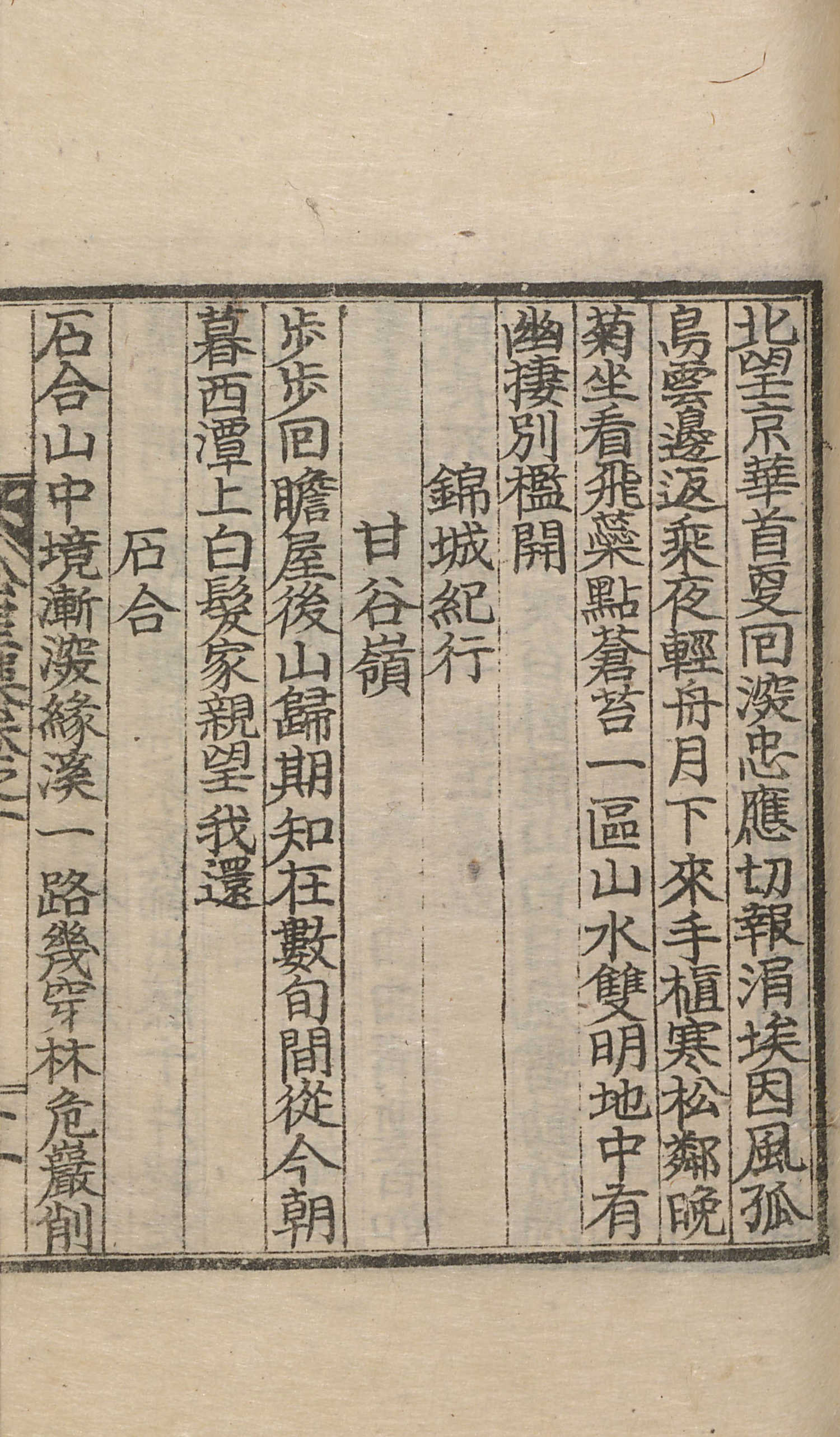

1877년의 그 밀양 선비는 송애 이지헌(松厓 李志憲, 1840~1898)선생. 남긴 기록은 『금성일기(錦城日記)』, 시가 실린 문집은 『송애집(松厓集)』의 「금성기행(錦城紀行)」편이다. 밀양에서 나주를 오간 것은 이송애가 함평이씨인데서 연유한다. 전라도 본관을 둔 가문이 경상도로 분가해 나가 큰 종파를 이루었고, 선조들의 향사를 위해 나들이를 하게 된 것. 밀양에서 나주로 올 때는 의령, 합천, 산청, 함양, 남원, 순창, 담양, 광주, 나주로 이어지는 길이다. 나주에서 밀양으로 돌아갈 때에는 영산강 광탄나루, 남평, 화순, 동복, 순천, 광양, 하동, 사천 진주, 한안, 창녕, 밀양을 거쳤다. 밀양-나주는 북로(北路), 나주-밀양은 남로인 셈이다.

금성 동문루에서 錦城東門樓

서쪽으로 와서 비로소 금성 땅에 이르니 西來始到錦城天

고개 돌려 동쪽 구름 보니 저 멀고 먼 곳 回首東雲正渺然

여행객이 지난 온 길을 기록하려니 記得旅人行過處

얼마나 많은 높은 산과 큰 강을 함께 했는가 幾多崇嶂與長川

송애공이 나주에 다달았을 때 동점문 문루를보고 지은 시. 밀양에서 길을 나서 감곡령을 거쳐 열이틀만에 나주에 이르니 감회가 남다를 수밖에. 서쪽에서 길을 나서 비로소 금성 땅에 다다랐지만. 다시 그 쪽 동쪽을 향해 구름 멀리 있을 밀양 고향을 그려 본다. 마흔 여덟살의 나그네, 집안도 궁금하고 어르신들도 그립다. 그래도 그냥 둘 수 없어 오는 길 만난 사람 들른 곳을 되돌아 본다. 높은 산 큰 강 힘든 여정이었지만.

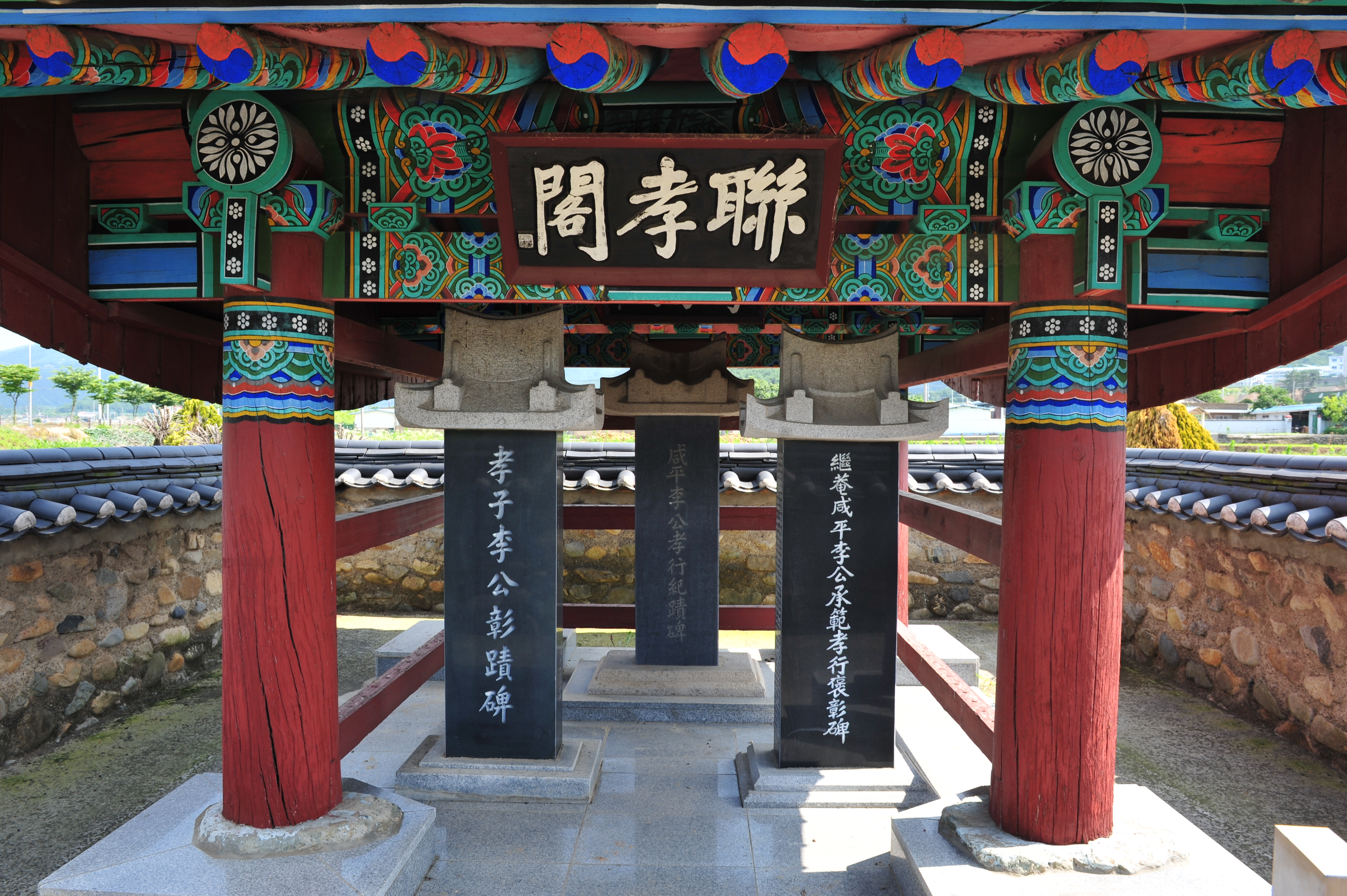

오늘날의 길은 버스편으로 나섰기에 주요 도시를 거쳐가는 여정이다. 나주 출방, 광주 합류, 진주 촉석루에서 남강을 굽어보고 국립진주박물관을 거쳐 창원에서 갈아타고 밀양에 이르는 길이다. 함평이씨 밀양 입향조 묘소와 재실, 송애 이지헌공 생가터, 송애 묘소의 상석 기록문 판독과 참례, 함평이씨 재실 의첨재와 선산, 효자비각 등 여러 곳을 답사하였다. 송애 묘소의 상석 명문은 “松厓處士咸平李公諱志憲墓□□□亥坐五百三十四年乙丑[1925]四月 日)”이다.

재실은 의첨재(依瞻齋)로 경상남도 문화재자료 제130호이다. 정당이 앞면 6칸으로 당당하다. 이곳에서 숙박을 하면서 어르신들과 많은 가르침을 받았다. 사전 연락 없이 나섰지만 밀양 현지에서 함평이씨 집안 어른들이 환대해 주었고 숙박과 식사는 물론 가는 곳곳마다 동행하면서 격려해 주었다. 이재기님(당시 79세, 송애 이지헌 종증손, 예림서원 원장), 이원기옹(98세), 이재하님(이원기옹 아들), 이학범님(73세, 리장)께 그저 감사드릴 뿐이다.

2015년 6월 19일은 송애공이 출발한 밀양시 부북면 오례리에서 길을 나서 감곡령(甘谷嶺) 마루에서 국수로 점심을 떼우고 창녕으로 갔다. 이곳 감곡령은 송애공이 첫 시를 지은 곳이기도 하다. 밀양시 청도면 소재. 함께 길을 나선 밀양 어르신들과 함께한 국수 한그릇. 정이 넘친다. 아흔 여섯 어른신 이원기옹. “멀리서 오신 것, 비문의 관심에 감사드린다”며 소소한 인사라며 여비를 주신다. 창녕을 건너가 국보 제33호 신라 진흥왕 척경비(拓境碑)(순수비)를 배람하고 마산을 거쳐 나주로 왔다.

감곡령(甘谷嶺)

걸음마다 돌아 보니 고향집 뒤산이지만 步步回瞻屋後山

돌아올 날은 몇십일이라는 것 알고 있지요 歸期知在數旬間

오늘 아침 길을 떠나 밤 저물녁에 서담 위요 從今朝暮西潭上

백발의 가친은 탈없이 잘 돌아오기를 기다리네 白髮家親望我還

다녀 온 뒤, 그 두사람은 『금성일기』를 그냥 기록으로만 볼 것이 아니라 하나의 문화 콘텐츠로 만들면 좋겠다는 의견을 나눈다. 선조들이 다녀오고 다녀갔던 길을 후손들이 다시 되짚어 돌아본다면 남다른 의미를 갖게 될 것이고, 여행을 통해 일정과 시문(詩文)을 기록함으로써 여행의 또 다른 맛을 느껴볼 수 있지 않을까 하는 의견.

무엇보다도 원전 자료의 수집과 해설, 주석이 선행되어야 한다. 송애 이지헌공의 『금성일기』, 『송애집』은 물론 당대 이지헌과 교류하였던 인물들의 관련 문집과 기록을 찾아서 집대성하는 일이다. 나주에 왔을 때 만난, 함평이씨가의 선조와 교류인물, 공간 등에 대한 자료도 찾아 볼만하다.

그리고 이지헌이 오가는 길에 지나간 지점과 공간들에 대한 자료를 모으는 것이다. 당시 25개 군현을 거치는 긴 여정으로 각 지역의 인물과 공간과 지명, 유산, 경관, 설화 등에 대해서 당시대만 아니라 전후 시기를 망라하여 자료를 모으고 해설하고 엮어서 서사(敍事, 스토리텔링)로 풀어 내자는 것.

이제 5년이 훌쩍이다. 나주 함평이씨 문화유산을 돌아보고 밀양의 어른들과 유선으로 인사도 몇 번 드렸다. 나주 다시의 소요정과 돈목재에 대해서는 조사(김희태)를 했고 「경상도 밀양 선비 송애 이지헌의 나주 나들이」(윤여정)라는 글도 정리하였다. 그래도 아쉬운 것은 『금성일기』와 「금성기행」 시문을 합해 국역 해설하여 소책자로 만들어 밀양을 다시 한번 나들이를 하고자 했는데 마음에만 머물고 있다. 책자 비용은 이미 여비로 받은 터.

밀양 의첨재에 갔을 때 또 다른 영호남 나들이 일기를 볼 수 있었다. 재실에 보관 중이던 『추모집 나주사적(追慕集 羅州事蹟)』이란 소책자. 전라도 나주 다시에서 밀양으로 정착하게된 된 역사와 1826년(순조 26)에 1월 30일부터 2월 28일까지 29일 동안 밀양에서 나주까지 거로(去路) 645리(里), 나주에서 밀양까지 내로(來路) 600리를 왕복한 사항을 기록한 「나주노정기(羅州路程記)」이다. 송애 선생이 오간 1877년보다 50년이나 앞선다. 2015년 만난 밀양의 어른들은 이 책을 해설하면 좋겠다는 염원을 말씀하셨다. 2019년 늦가을 해설하여 간행한 『국역 나주사적(羅州事蹟)』을 보내 오셨다. 빨리 『금성일기』 해설을 마무리 해 밀양으로 나서야겠다.

○ 독서와 수양으로 일생을 산 이지헌

이지헌(1840~1898)의 자는 만첨(萬瞻), 호는 송애이다. 1840년(헌종 6) 1월 23일 밀양시 부북면 퇴로리(당시 경상도 밀양부 부북면)에서 태어났다. 아버지는 민희(敏喜), 어머니는 밀양박씨 이석(履錫)의 딸이다. 어릴 때부터 부모에게 효성이 지극하였고 학업을 독실히 하였다. 12세에 어머니 상을 당하여 애통함이 지극하였으며, 계모를 맞이하여서도 생모와 같이 극진히 공경을 다하니 세상 사람들이 진실로 학자의 돈독한 행실이라 칭송하였다. 80세의 아버지가 집에 계심에 잠시라도 어버이 곁을 떠나지 않고 성심을 다하여 효도를 하였다. 장인 박치윤(朴致潤)에게 수학하여 문예에도 능했으나 과거에는 뜻이 없어 응하지 않았고 59세로 세상을 떠날 때까지 독서와 수양에 힘썼다.

송애의 많은 글들은 1925년 아들 이계동(啓東)에 의해 『송애집(松厓集)』이란 이름으로 4권 2책의 석인본 발간되었다. 권두에 김복한(金福漢)의 서문이 있고, 권말에 성기운(成璣運)의 발문이 있다. 권1에 시 104수, 서(書) 31편, 권2에 제문 11편, 축문 4편, 권3에 잡저 2편, 권4는 부록으로 가장·행장·묘지명·묘갈명 각 1편, 만장 53수, 제문 19편 등이 수록되어 있다.

시와 서(書)는 대부분 당시의 국내정세와 민생실태에 대하여 서술한 것이다. 「애걸인(哀乞人)」에서는 춘궁기에 겪는 서민들의 참혹상을 읊었고, 「여박한여서(與朴漢汝書)」는 단발령이 내린 것에 대한 경악과 울분, 그리고 외세의 침투, 자주권의 상실 등 당시의 시대상황을 개탄하는 내용이다.

이 가운데는 나주 초동에 있는 선조 함평군(咸平君)의 고기(故基)와 남파정(南坡亭)의 유래에 대한 글을 남겨 놓기도 하였다. 아마 나주 선산 방문 때로 보이는데, “족제 성술 택헌의 남파정운에 차운한다”라는 시를 지으면서 제목 다음에 서문 형식으로 기록을 남긴 것이다.

○ 금성일기의 영호남 나들이 길(26일간, 1877년 10월 5일~30일)

* 밀양→나주(1877년 10월 5일~14일)

경상남도 밀양시 부북면(현 지명_→밀양시 청도면 감곡령(10. 6)→의령군 봉수면 석합곡(10. 7)→합천군 쌍백면→합천군 삼가면→산청군 신등면 고독점(10. 8)→산청군 차황면 효렴봉→산청군 오곡면→산청군 생초면 구신곡(10. 9)→함양군 수동면→함양읍 출석점→함양 팔량치→전라북도 남원시 인월면(10. 10)→남원시 운봉읍→남원시 남원읍→남원시 주생면 신주막(10. 11)→순창군 적성면→순창군 순창읍→전라남도 담양읍 방천주점(10. 12)→담양군 수북면 소고두점(10. 13)→담양군 창평면→광주광역시 월출동 용산시장→광주 본덕동 광라리주막→나주시 석현동→나주 동점문→나주 남문점(10. 14)→나주 다시 신걸산→다시 초동→다시 분토동 도착

* 나주 초동 향사 성묘(10.15~1.19)

이극명(克明), 이종수(從遂), 이종인(宗仁), 이종례(宗禮), 이종의(宗義), 이사(偲), 이유근(惟謹), 이지효(止孝)

* 나주→밀양(1877년 10월 16일~30일)

전남 나주 다시 분토동(10. 20)→다시 회진→나주읍성→영산강 광탄나루→남평장(10. 21)→남평읍 노동리→화순 앵남→화순읍 한재→화순군 동면 먹재→화순군 동복면 운월치(10. 22)→순천시 주암면→순천시 승주읍→순천시 서면 북차두점(10. 23)→광양시 옥곡면→광양시 진상면→광양시 다압면 진두점(10. 24)→경남 하동 삼거리→사천시 곤양면→사천시 곤명면 왕사점(10. 25)→진주시→진주성→진주시 문산읍→진주시 일반성면→진주시 이반성면 용암촌(10. 26)→진주시 이반성면 하곡(10. 27. 28)→함안군 군북면→함안군 산인면 운곡촌(10. 29)→함안군 칠서면→창원시 북면→창녕군 부곡면 지의교점(10. 30)→밀양시 무안면 정곡→밀양시 무안면 퇴로리 자택

길잡이를 해 주신 함평이씨 어르신들, 이원기옹(96세), 이재하선생, 이재기선생(79세)

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의즐거움215 - 함평 예덕리 고분유적의 가치 활용 방안, 2019.11.8. (0) | 2020.11.03 |

|---|---|

| 인지의 즐거움214 - 해남반도 해양을 지킨 중심 관방유적, 고다산성 (0) | 2020.09.12 |

| 인지의 즐거움212 - 불볕더위야 저리가라! 문화관광해설사와의 행복한 공부길, 2020.08.18~19, 강진 (0) | 2020.08.27 |

| 인지의 즐거움211 - 수면 위로 우뚝히 채색 무지개가 솟았네, 벌교 홍교(虹橋) (0) | 2020.08.08 |

| 인지의 즐거움210 - 장흥 동학농민혁명 중등용 부교재의 관련 인물 서술 방향, 2020.07.19 (0) | 2020.07.25 |