인지의 즐거움241

120년전의 승달산 목우암 경관, 1903년

-무안감리 김성규의 초정집-

김희태

고불(古佛)은 쓸쓸하고 인적도 고요한데

한운속의 귀학(歸鶴) 이리저리 날아드네

백옥같은 영천(靈泉) 샘물 싫증이 나려 해

산문 나서자마자 오탁(汚濁) 물결 밀려오네

[古佛蕭蕭人共寂 閑雲歸鶴自縱橫 生憎玉白靈泉水 纔出山門濁浪成]

어느 한적한 절집 경관이다. "고불(古佛)"이라 한 것을 보면 오랜 역사가 깃든 듯하다. 문득 쳐다보니 하늘거리는 구름 새들같이 이리저리. 신령하다는 샘물도 조금 싫증이 난다. 다시 산문을 나서 속세로 들자니 온갖 오탁물결만이 밀려온다. 속세의 찌든 생활의 말미를 얻고자 산사에 든 듯싶다. 며칠 머물러 안정이 되니 다시 세상을 나서야 할 때. 그런데 나서자마자.

어느 절일까. 저 시의 주인공은 누구일까.

초정 김성규(草亭 金星圭, 1863~1936). 당시 무안항 감리서 감리직에 있었는데, 병이 나 승달산의 목우암으로 휴양차 들어 조리한바 있다. 1903년(계묘) 여름이다. 6월 5일에 산사 암자에 들어 11일까지 머문다. 이때 목우암에서 지은 12수의 시가 있다. 우암제금집(牛菴題襟集[十二首])이라 하여 『초정집』(권1)에 있다. 위 시는 6월 11일 지은 마지막 구절이다.

12수의 시어를 보면 산문(山門), 불이문(不二門), 극락전(極樂殿), 남루(南樓, 南軒)이 보인다. 지금과는 달리 여러 전각이 있었던 것일까.

무엇보다도 저 “고불(古佛)” 시어가 눈에 띤다. 누가 언제 보아도 내뿜는 자태는 느낄 수 있나 보다. 이미 1988년에 전라남도 문화재로 지정되었다. 연전에 1614년에 조성되었다는 기록이 부처님 바닥의 묵서명으로 확인되었다. 남도불교문화연구회에서도 월례 발표(2017.12.2 광주 차생원)를 통해 부처님의 조성시기를 알 수 있는 기록을 소개한 바 있다. 송광사 성보박물관 고경큰스님의 조사와 최인선 교수의 발표.

“萬曆四十一年甲寅二月日/西方大教主阿弥陁佛觀音/两大卄卄[菩薩]造成

[1614년 갑인 2월 일에 서방대교주아미타불과 관음 양대 보살을 조성하다]”

“만력 사십일년[萬曆四十一年]”은 1613년 계축년(癸丑年), 갑인년(甲寅年)은 1614년이다. 이 경우 간지를 따르므로 1614년 2월. 17세기 초반 조성으로 연대만으로도 국가지정문화재급이다.

여러 논의를 거쳐 학술조사를 진행 중에 있다. 무안군의 지원과 무안군의회의 협조, 그리고 전문가들이 나서 몇차례 목우암을 오가며 살피고 있다. 조사가 마무리 될 즈음 공론화 자리를 마련하고자 논의중이다.

다시 『초정집』으로 돌아가 보자. 김성규는 12수의 시를 묶어 「우암제금집(牛菴題襟集)」이라 제하고 서문을 함께 썼다[竝小序]고 하였다. 목우암과의 인연을 말하고 있다.

“계묘(1903년) 6월 초5일, 무안감리 사직서를 올리기로 마음을 정하였다. 내가 무안항감리서(務安港監理署)에 재직하며, 찌는 듯 견디기 어려운 무더위가 닥쳐와 괴롭고, 덧없는 세상사를 멀리 할 생각이 일어서, 술과 시축(詩軸)를 꾸려 싣고, 목우암(牧牛菴)에 가서 더위를 보냈다. 암자가 무안군 승달산(僧達山) 제일 깊은 곳에 있어, 물이 흐르는 골짜기가 그윽하고 으늑하며, 송죽(松竹)이 우거지고 그늘이 져서, 비록 빼어난 수석(水石)의 승경(勝景)은 없지만 그래도 군(郡)에서 가까운 곳으로는 경치가 좋은 곳이다. 목포항에서 사십 리 가까운 거리라서 하루면 갔다 올 수 있어서, 항내(港內)에 많은 손님과 벗들이 와서 모여, 술잔을 주고받으며, 시를 읊조리어 마음속 회포를 시원하게 풀어 놓았다. 김정산(金聽山) 면수(冕秀)의 봉영홍설록(蓬瀛鴻雪錄) 속의 운(韻)을 차운(次韻)하여 읊었던 것이니 참으로 승사(勝事)라 할 것이다. 그래서 그 시(詩)를 편집(編輯)하여 우암제금집(牛菴題襟集)이라 표제를 붙이고, 또 함께 모인 사람의 성명을 집(集)의 머리에 기록해서, 우 리가 서로 좋아하던 뜻을 기억하도록 하여, 제공(諸公)들에게 뒷날의 기념이 되기를 바란 것이다.”

김성규는 6대 무안감리로 1903년 3월 16일(양력, 음 2월 18일) 임명을 받았다. “정3품(正三品) 김성규(金星圭)를 무안 감리(務安監理)에 임용하고 주임관(奏任官) 6등에 서임(敍任)하였다.”는 고종실록의 기사를 통해 알 수 있다. 이어 1903년 3월 20일(양력, 음 2월 22일)에는 “겸임 무안항재판소 판사((兼任務安港裁判所判事)”로 임용되었다(『승정원일기』).

무안 감리로 부임한지 석달 쯤. 건강이 말이 아니어 목우암으로 조리를 하러 간 것.

이 보다 앞서 4월에는 「목우암 상칠성각 모연문(牧牛菴上七星閣募緣文)」을 짓는다. 이때도 목우암을 들렀던 것 같다. 장성에서 무안항 감리서로 가는 길이었다. 이튿날 아침 암자 뒤 칠성각에 오른다. 새롭고 산뜻하다. 여섯칸의 절집. 앞면 3칸, 옆면 2칸이리라. 모연문에 나오는 내용이다.

“계묘년 초여름에 내가 장성(長城) 추사(楸舍, 齋舍)에서 무안항 감리서(監理署)로 돌아가며 십여 리를 돌아서 승달산 목우암에 들려 묵게 되었다. 저녁에는 정신이 아득하고 가물가물하여 분명하지 못하였다. 이튿날 아침 암자 뒤로 오르니 칠성각(七星閣)이 보이고, 여섯 칸에 단확(丹雘)을 입혀 새롭고 산뜻하여 번쩍 눈에 띄었다. 용마루에 얹은 수키와와 마룻대가 극히 견고하고 치밀하며 안에는 석가와 관음 여러 나한상(羅漢像) 및 유독 낙영산신탱(樂影山神幀) 가운데 목패(木牌)가 안치되어 있는데, 곧 우리 ‘동궁전하수천추(東宮殿下壽千秋)의 글자가 쓰여 있었다.”

끝 부분이 눈에 띤다. 나한상과 산신탱 가운데 안치된 목패(木牌). ‘동궁전하수천추(東宮殿下壽千秋)’ 글자. 보통의 목패는 3기로 왕과 왕비 세자를 상징한다. 목우암은 동궁 즉 세자[황태자]의 목패로 기록하고 있다. 조사 과정에서 조각 양식이 뛰어난 작품이라 했는데, 역시 세자전하의 목패였던 것. 원래 3기는 아니었을 것 같다. 모연문에 동궁전하 존패 안치의 경위가 나온다.

“전 감리(監理) 민영채(閔泳采)가 동궁전하(東宮殿下)의 수를 빌기 위하여 이 각을 새로 지으며 이미 많은 재물을 기부하였으나 역사를 다 마치지 못하고 벼슬이 갈리어 돌아가게 되었다. 암자의 승려 침봉(枕峰)이 힘을 다하여 빛을 내어 준공을 보게 되었다. 그러나 수천원이 넘는 돈은 아직도 빚을 갚지 못하여 장차 낭패를 면하지 못하게 되었다고 한다.”

김성규에 앞서 무안항 감리로 부임한 민영채(閔泳采)가 동궁전하의 수를 빌기 위해 칠성각을 새로 지었다는 것. 그리고 많은 재물을 기부하였는데 전각을 다 마치지 못하고 이임으로 떠나게 되어 침봉스님이 준공은 했으나 수천원이 넘는 빚을 갚지 못하여 낭패라는 것이다. 민영채는 1901년 12월 9일부터 1903년 3월 7일까지 무안항감리로 재임한다. 『무안보첩』(목포문화원 국역본)에 나온다.

1903년은 대한제국 고종 황제 재위기간으로 동궁은 이척(李坧, 1874~1926). 고종과 명성황후(明成皇后)의 둘째 아들. 탄생 다음 해 1875년 2월에 왕세자로 책봉되었고, 1897년 대한제국의 수립에 따라 황태자로 책봉되었다. 1907년 7월에 일제의 강요와 일부 친일정객의 매국 행위로 왕위를 물러나게 된 고종의 양위를 받아 대한제국의 황제[순종]로 즉위하였고, 연호를 융희(隆熙)로 고쳤다.

김성규는 노자를 털어서 만문(萬文)의 전(錢)을 도와주고 모연문을 지어 준다. 모연문권으로 무안군과 목포항의 관민들에게 널리 알리면 뜻을 같이하는 이들이 저절로 응할 것이라는 기대와 함께.

“내가 이전 감리(監理)의 후임(後任)으로 만일 전인(前人)의 정성을 성취하는데, 뜻을 두지 않는다면 진실로 부끄러운 일이고, 저 신사(神士)와 상민(商民)들의 성대하고도 착한 마음씨에서 우러난 애국(愛國)의 정성 또한 반드시 이 암자에 뒤이어가지 못할 것이다. 그리하여 노자(路資)를 털어서 만문(萬文)의 전(錢)을 도와주고, 이처럼 모연문(募緣文) 책머리에 써서 암자의 승려에게 주면서, 모름지기 이 모연문권(募緣文卷)으로 무안군 목포항 관민(官民)에게 널리 알리면 나와 뜻을 같이 하는 이들이 저절로 응할 것이라 하고서 이처럼 적어놓는다.”

김성규는 무안 감리 재임 때는 지역민들에게 강한 인상을 남겼다. 다른 관리들이 일본 눈치 보기에 급급했던 상황임에도 주체적 신념을 가지고 조선인의 입장을 옹호하는 정책을 폈다. 이러한 상황이 『무안보첩』 기록에 잘 남아 있다. 특히 1903년 일본 상인들의 횡포에 대한 조선인 부두노동자들의 노동쟁의 때 일본 낭인들이 감리서에 난입하여 갖은 행패를 부린 큰 사건이 발생하였으나, 이때도 일본의 압력에 굴하지 않고 끝까지 단호하게 조선 노동자들 편에 서서 조선인의 이익을 옹호하는 자주적인 태도를 보였다.

*참고문헌

-『초정집』, 김성규저, 김철진·김익진편, 성취원, 1937(국립중앙도서관 古3648-10-192)

-『국역 초정집』(김형만 역주, 목포문화원, 2016·2017)

-김희태, 「무안 감리 김성규(金星圭), 근대화의 여명을 열다」, 무안 인문학 아카데미 제14차 강의(무안문화원/문화체육관광부, 한국출판문화산업진흥원, 2020.09.15 14:00 목포대 인문대 사학과 세미나실 영상강좌)

목우암 칠성각에 봉안했던 “東宮殿下壽千秋” 목패. 동궁전하의 수를 빌기 위해 1901~1902년 사이 무안 감리 민영채가 후원하여 칠성각을 새로 짓고 존패를 봉안하였다. 어딘가 몸체가 있을 것 같다.

무안 목우암 삼존불-1988년 전라남도 문화재자료로 지정되었다. 최근 1614년 조성 기록이 확인되었다. 국가지정문화재급이다. 학술조사를 진행중이다.

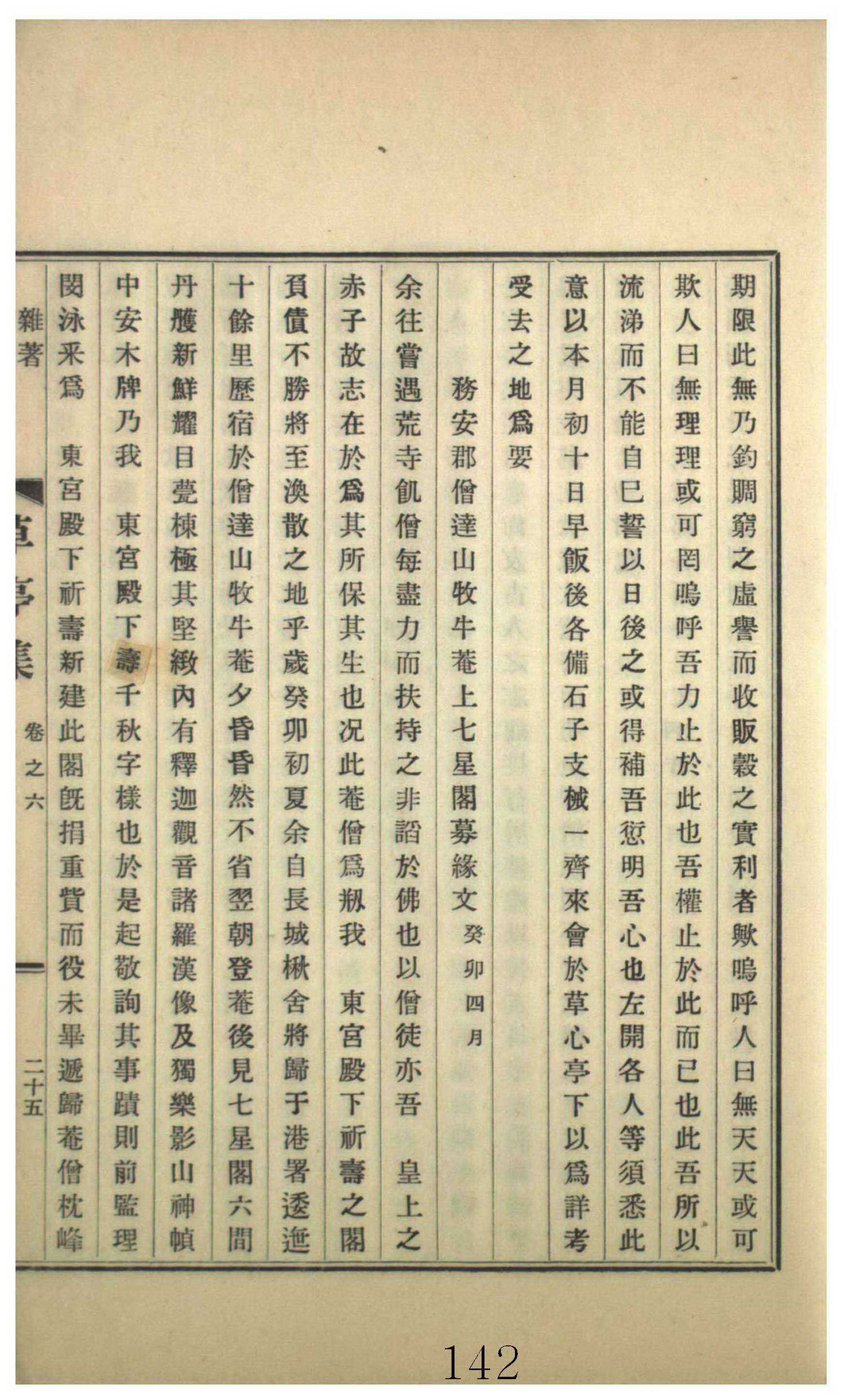

1903년 6월 무안 감리 초정 김성규가 목우암에서 지은 시 12수 우암제금집

1903년 4월 무안 감리 초정 김성규가 지은 목우암 상칠성각 모연문

'인지의 즐거움' 카테고리의 다른 글

| 인지의 즐거움243 - 사적을 옥돌에 새겨 없어지지 않기를, 화엄사 중건사적비명 (0) | 2021.07.21 |

|---|---|

| 인지의 즐거움242 - 무안 목우암과 강산사, 김성규와 침봉스님 (0) | 2021.07.19 |

| 인지의즐거움240 - 남도의 유네스코 등재유산 돌아 보기, 2021.07.11 (0) | 2021.07.15 |

| 인지의 즐거움239 - 다시 읽어 보는 나주 금성토평비-동학농민혁명기의 기록 재조명의 필요성- (0) | 2021.07.07 |

| 인지의즐거움238 - 선정비를 통해 읽어 보는 향촌사회사-장흥 석대 모탱이 암각비(명)- (0) | 2021.07.05 |