인지의 즐거움376

전통시대 통신체계, 제5로 직봉 장흥 전일산 봉수 유적

김희태

조선 후기 군사 통신시설인 봉수유적이 연속유산 형태로 국가지정 문화유산 ‘사적’으로 지정되었다. ‘장흥 전일산 봉수 유적’은 순천(여수) 방답진 돌산도~한양 목멱산(남산) 간 제5로 직봉 61개소 가운데 들어 있고, 사적 지정은 전남 10개소를 포함해 16개소이다. 직봉(直烽)은 조선 후기 변방과 한양을 연결하는 5개의 간선로 상에 위치한 봉수를 말한다.

장흥 전일산봉수는 여수[순천] 방답진 돌산도봉수(突山島烽燧)에서 초기(初起)하는 제5로 직봉노선의 일곱 번째이자, 장흥 억불산봉수(億佛山烽燧)와 보성 진흥산봉수(眞興山烽燧) 에 응하였던 제5로 간봉노선의 초기 연변봉수이다. ‘제5로 직봉 - 장흥 전일산 봉수 유적’으로 사적으로 지정되었다. 전내현(全乃峴, 『세종실록』 지리지; 1454), 전일현(全日峴, 『신증동국여지승람』; 1530, 『동국여지지』; 1656) → 전일산(全日山, 『여지도서』; 1760, 『도로고』;1 770, 『장흥부지』; 1789, 『증보 문헌비고』 ; 1908) 등으로 표기된다.

『세종실록지리지』 장흥도호부(1454년) 기록은 ‘봉화가 5곳이니, 또 [장흥도호]부의 동쪽 전내현은 동쪽으로 보성 정흥에 응하고, 서쪽으로 어불에 응한다.[烽火五處 又府東 全乃峴 東准寶城正興 西准於佛]’는 내용이다.

장흥 전일산 봉수유적은 장흥군 안양면 수락리 산40번지 일원에 소재하고, 지정범위는 지정구역 3필지 600m2, 보호구역 4필지 3,025m2이다.

‘봉수(烽燧)’는 조선시대 통신체계로 약정된 신호 전달체계에 따라 밤에는 횃불로, 낮에는 연기로 외적의 침입 사실을 중앙의 병조와 지방의 읍치 등에 알리기 위해 설치되었으며, 남북의 주요 끝점에서 시작하여 서울 목멱산(현재의 남산)으로 집결하도록 하였다.

『증보문헌비고』(1908년)에 따르면 조선 후기에 중앙정부는 5개의 직봉, 23개의 간봉 노선을 운영하였으며, 전체 노선에는 총 622개의 봉수가 존재하였다. 그 중 부산 응봉과 서울 목멱산 제2봉수를 연결하는 「제2로 직봉」, 전남 여수 돌산도에서 서울 목멱산 제5봉수를 연결하는 「제5로 직봉」이 남한에 위치하고 있고, 나머지 3개 직봉 노선은 북한에 위치하고 있다. 간봉(間峯)은 직봉 노선의 단절을 우려해 이를 보조하기 위해 설치한 보조선로에 위치한 봉수이다.

조선시대에 왜구들은 해운선을 이용하여 대마도와 가까운 남해안 내륙뿐 아니라 원거리인 강화도까지 침입하였으며, 「제5로 직봉」 대부분의 봉수는 이러한 왜구가 침투하는 바닷길을 감시하기에 탁월한 위치에 입지하여 수군인 수사(水使)의 관리 하에 요새(要塞)로서의 기능에 중점을 둔 것이 특징이다. 이는 앞서 사적으로 지정된 「제2로 직봉」이 육군인 병사(兵使)의 관리 하에 주로 급하게 소식을 전하기 위한 급보(急報)의 목적으로 운영된 것과 차별화된 점이라 할 수 있다.

장흥군에는 최초 설봉(設烽)과 폐봉(廢烽) 시기 및 노선이 다른 총 4봉수(전일산·천관산·억불산·수 인산), 1요망대(내덕도)가 소재하고 있다. 성격에 의한 구분상 4봉수는 해안을 요망하기 위한 연변 봉수(沿邊烽燧)이며, 1요망대는 전라우수영 회령포진(會寧浦鎭)에서 한시적으로 운용하였던 요망 대이다. 4봉수 중 ‘전일산·천관산’ 2봉수는 여수 돌산도에서 초기하는 제5로 직봉이며, ‘억불산· 수인산’ 2봉수는 전일산봉수에서 초기하는 제5로 간봉 노선이다. 내덕도요망대는 전라우수영 사도진관 소속의 만호진인 회령포진에서 관장하였다. 금당도(金塘島)·득량도(得良島)·평일도(平日島 현 금일도) 등 회령포진에서 관할하던 6개 도서에 설망된 요망대 중 1곳이다.

*집물은 3곳(전일산봉수·천관산봉수·억불산봉수)이 같다. 궁자(활) 6장, 장전(긴 화살) 6부, 편전(짧고 작은 화살) 5부, 식정(밥솥) 1좌, 수옹(물 항아리) 5좌, 장본(장군) 5좌, 백탄(흰 탄) 5섬, 마분(말똥) 5섬, 세사(가는 모래) 5섬, 조강(쌀겨) 5섬, 명송거(관솔불) 100자루, 회 5섬, 동거(큰 횃불) 10자루, 소거(작은 횃불) 10자루, 시목(땔나무) 5눌, 토목(나무 토막) 20동씩 5눌, 조목 5, 조총 2자루, 장창(긴 창) 1자루, 표자(표주박) 4개, 화철(부시) 1개, 화약 육방소입(화약 6방 넣을 수 있는 양), 연환(납 탄환) 6개, 부자(도끼) 1개, 겸자(낫) 1자루, 법수생목 5, 통아 1개, 수마석 200개, 식두(큰 접시) 1개, 조래(조리) 1개, 연초(사를 풀) 1눌, 방패 4좌, 목부자(나무도끼) 5, 능장(모난 방망이) 60개, 멸화기(소화기) 5개, 고월내 15개, 화승(도화선) 2사리(什物段 三處同 弓子 六張, 長箭 六部, 片箭 五部, 食鼎 一坐, 水瓮 五坐, 獐本 五坐, 白炭 五石, 馬糞 五石, 細沙 五石, 糟糠 五石, 明松炬 一百柄, 灰 五石, 同炬 十柄, 小炬 十柄, 柴木 五訥, 吐木 二十同式五訥, 槽木 五, 鳥銃二柄, 長槍 一柄, 瓢子 四個, 火鐵 一個, 火藥 六放所入, 鉛丸 六箇, 斧子 一個, 鎌子 一柄, 法水栍木 五, 筒兒 一個, 水磨石 二百個, 食荳 一個, 朝來 一個, 烟草 一訥, 防牌 四坐, 木斧子 五, 稜杖 六十個, 滅火器 五個, 古月乃 十五個, 火繩 二沙里(『長興府邑誌』(정조∼순조조 작성) 烽燧))

장흥부의 봉수군 아내로서 정유왜란(丁酉倭亂, 1597)에 정절을 지키다 죽임을 당한 다다미[多代未]의 행실이 『동국신속삼강행실열녀도』(1617)에 전한다. 이 책은 1617년(광해군 9) 왕명에 따라 홍문관 부제학 이성(李惺, 1562∼1624) 등이 편찬하였다. 이책에 실린 내용이다.

“양녀 다다미는 장흥부 사람이니, 봉수군 조언진(曹彦進)의 아내이다. 정유왜란에 죽기를 맹세하며 정절을 지키었더니, 미처 도적을 만나 범하고자 하거늘, 굳게 버티고 따르지 아니하니, 서너 리를 끌어가되 굴하지 아니하니, 도적이 죽였다. 지금의 조정에서 정문을 세웠다.[良女多代未 長興府人 烽燧軍曹彥進妻也 丁酉倭亂誓死守節 及遇賊欲犯之固拒之 不從扶曵三四里 猶不屈賊殺之 今上朝㫌門( /『東國新續三綱行實烈女圖』 卷8, 多代未死賊.)]

조선시대 장흥도호부 소속 제5로 직봉의 일곱 번째 연변봉수로서 태종 17년(1417) 이전에 설봉되 어 고종 32년(1895) 윤5월 6일까지 국가경영의 기간통신망으로 운영된 오랜 역사를 가진 봉수이다. 득량만을 사이에 두고 동쪽 고흥군과 남쪽 완도 해상의 도서가 조망되며 해상을 통해 장흥과 보성으로 침입하려는 왜적의 동태를 파악하기에 유리한 곳에 입지하고 있다. 석축 방형의 연대와 방호벽, 고사 등 봉수의 거화시설이 온전하게 남아 있어 문화재적 가치가 뛰어나고, 전통시대 통신체계를 이해하는데 있어 학술적 가치가 크다.

*참고 : 문화재청, 「장흥 전일산봉수(長興 全日山烽燧) 사적 지정 조사보고서」, 『봉수유적 문화재(사적 등) 지정을 위한 조사 연구용역 보고서(제5로 직봉)Ⅰ』, 2022., 149~185쪽.

동국신속삼강행실도 '多代未死賊' 조

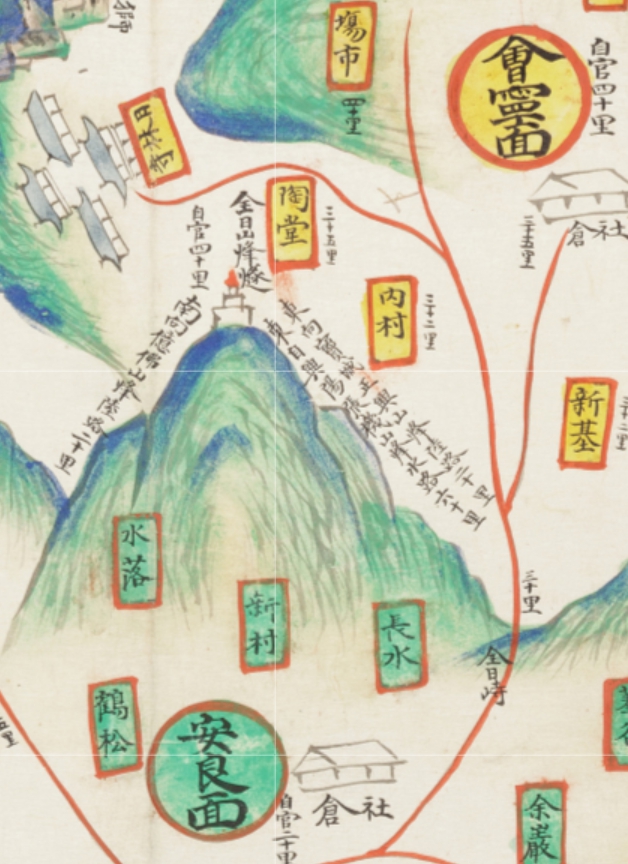

전일산 봉수 부근 고지도(장흥부지도, 1872년, 규장각 소장)

'향토학통신' 카테고리의 다른 글

| 향토학통신 - 담양지역 주요 ‘사족’ 관련 기록과 자료 강좌, 2025.01.21. 담양 물구십리권역활성화센터 (0) | 2025.01.21 |

|---|---|

| 향토학통신 : 신간 - 향토문화 제43집 발간, 향토문화개발협의회, 2024 (0) | 2024.12.25 |

| 향토학통신 : 신간 - 동학농민혁명연구 제3호, 동학농민혁명연구소 발행, 2024. (1) | 2024.12.25 |

| 향토학통신 : 신간 - 유족 증언을 통해 본 동학농민군의 삶, 동학농민혁명연구소 학술총서1 (0) | 2024.12.25 |

| 향토학통신 - 법성진성의 문화유산 가치와 최근 발굴성과, 2024.12.13., 영광 법성면커뮤니티센터 (0) | 2024.12.13 |